未病は心体の悲鳴!そのSOSサインを受け止めて、正しく対策しよう

現代人が注意すべき未病とは?放置すると危ない「なんとなく不調」を解説

- 未病は心体の悲鳴!そのSOSサインを受け止めて、正しく対策しよう現代人が注意すべき未病とは?放置すると危ない「なんとなく不調」を解説

- OTC医薬品を上手に使いこなすコツとはなんとなくだるい未病を上手にセルフケア、未病で生じる自覚症状をセルフメディケーション!自分にあった市販薬(OTC医薬品)の選び方

2025.4.14 更新

頭痛や肩こり、胃もたれ、だるさ、冷えなど、“病気”とまではいかないけれど、なんとなく不調…。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。このような状態は「未病」と呼ばれ、将来の病気予防や健康寿命延伸などの観点からも、放置するべきではないものとして近年注目されています。ここでは「未病」とは何か、未病の予防・改善法、医療機関を受診する目安などについてご紹介します。

<ポイントのまとめ>

「未病」とは、病気とまではいかないけれど、放っておくと病気になってしまう可能性もある状態のことをいいます。そのルーツは約2000年前の中医学。未病の症状は、頭痛や肩こり、腰痛、めまい、むくみ、胃もたれ、食欲不振、胃痛、下痢、便秘、冷え、不眠、疲れやすさ、眼精疲労、肌あれなど、実にさまざまです。

ただし、これらの症状は病気が原因で起こることもあるため、検査で異常がないこと(病気と診断されないこと)が未病の大前提となります。

「未病は心体の悲鳴。そのSOSサインを受け止めて、生活習慣を見直したり、未病による症状がつらい場合は市販薬(OTC医薬品)や漢方薬を使ったりして対策を講じていけば、不調は改善し、健康な体に近づけます。そのためにもどこかしらに不調を感じている方はまず、“24時間振り返りシート”を使って自身の1日の生活を徹底的に洗い出してみましょう。そこに未病の原因が隠れているはずです」と、未病に詳しい神奈川歯科大学大学院統合医療学講座特任教授で、統合医療SDMクリニック院長の川嶋朗先生は話します。

早速今日から、未病対策を始めましょう。

「未病」とはまだ病気ではないけれど放っておくと病気になる状態

「未病」という言葉を初めて聞いた方もいるかもしれません。そもそも「未病」とはどういう意味でしょうか。川嶋先生はこう説明します。

「読んで字のごとく、『未だ病ならず』という意味です。つまり、まだ病気とまではいえないものの、放っておくと病気になってしまうような状態、それが未病です。伝統医学である中医学から伝わった考え方で、約2000年前に書かれた『黄帝内経(こうていだいけい)』という中国最古の医学書に記載されています。西洋医学では、健康か病気かという二元論が一般的ですが、中医学では健康でもなく病気でもない、その間に病気へと至る過程があるととらえているわけです」

なんとなく不調があってすっきりしない状態が続くことは仕事などにも影響を与えます。最近問題になっている「プレゼンティーイズム」も、未病と深く関わる社会課題の一つといえるでしょう。プレゼンティーイズムとは、不調によって引き起こされる社会生産性低下のこと。仕事を休むほどではないけれど、不調のために仕事のパフォーマンスが低下している状態を指しています。実は、このプレゼンティーイズムによる企業の経済損失は決して小さくありません。社員の医療費や病気による欠勤よりも損失額は多く、健康関連総コストの8割近くを占めるとの報告※1もあるほどで、企業経営の面からも解決すべき課題になっているのです。

また、人生100年時代ともいわれる超高齢社会において大きな問題になっているのが、平均寿命と健康寿命(健康上の問題によって日常生活が制限されることなく暮らせる期間)との差です。厚生労働省によれば、2022年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳ですが、健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳でした。つまり、健康的に暮らすことができない期間が男性で8年以上、女性で11年以上もあるということです。

「この差をできるだけ縮めるためにも、未病のうちに早く対策を講じ、病気にならないようにすることが重要です。未病対策は多くの方が健康的に長生きすることに貢献し、ひいては国の医療費や介護費の削減にもつながる可能性があるのです」(川嶋先生)

- 1 東京大学政策ビジョン研究センター 健康経営研究ユニット 「健康経営評価指標の策定・活用事業 成果報告書」

未病では検査結果からは病気とみなされないさまざまな不調が起こる

〜未病による代表的な症状〜

では、未病で起こる症状にはどのようなものがあるのでしょうか。川嶋先生は次のように話します。

「頭痛や腰痛などの痛み、食欲不振、下痢や便秘などの胃腸の不調、体の冷え、ストレスによる不眠、疲れやすさなど、さまざまな症状があります。ただし、これらの症状は何か病気が原因で現れることもありますから、まずは検査で異常がないかどうか確認しておくことが大前提となります」

さて、自分に未病の可能性があるかどうか、まずは下の質問票でチェックしてみましょう。

あなたの未病の可能性をチェック!

- ①以下のような不調がある(該当する項目すべてにチェック)

- □手足などが冷えている

- □すぐに疲れる、だるくなる

- □頭痛がある

- □胃のもたれや胃の痛みがある

- □食欲があまりない

- □便秘ぎみ、お腹が張る

- □腹痛や下痢がある

- □むくみやすい

- □めまいがする

- □耳鳴りがする、少し聞こえにくい

- □天気や気圧の影響で体調が乱れる

- □肩がこる

- □腰痛がある

- □目が疲れる、ショボショボする

- □肌が乾燥している、肌あれが気になる

- □よく眠れない

- □他の気になる症状( )

- ②

- □検査を受けても異常がない(病気という診断はされていない)

①で一つでもチェックが入り、②にチェックが入る場合「未病」の可能性があります

(監修:神奈川歯科大学大学院統合医療学講座特任教授、川嶋朗先生)

チェックの結果はいかがでしたか。該当する症状が一つもなかったという人はむしろ少ないのではないでしょうか。中にはいくつもの症状に心当たりがあるという人もいたかもしれませんね。

次に未病により起こる代表的な症状を見ていきましょう。

冷え

体中に熱を運んでいるのが血液です。そのため血液の流れが悪くなると手足やお腹などに冷えが生じます。「体が冷えると寒く感じるだけでなく、下痢や便秘、頭痛、肩こり、腰痛などの不調も招きます。また体温まで低くなると免疫力が低下し、かぜなどの感染症にもかかりやすくなります。まさに“冷えは万病のもと”です。運動不足や筋肉不足、冷たいものの摂りすぎなどが原因になります」と川嶋先生。

頭痛

頭痛にはいくつか種類がありますが、中でも多いのが片頭痛と緊張型頭痛です。

「片頭痛には効果的な薬がありますから、頭痛外来などで治療を受けることをお勧めします。一方、緊張型頭痛は筋肉のこりからくる痛みで、こちらは未病の範疇に入るといえます。ただし緊張型頭痛と思っていても、体のどこかが動かなくなった、手足にしびれが出てきたといった症状も伴うようなら要注意。脳血管障害などの疑いがありますから、早く受診するようにしてください」(川嶋先生)

こりから来る未病による頭痛は、次の「肩のこり・首のこり」にも挙げているように、こりの原因をチェックし、適切なストレッチなどを試してみましょう。

【第一三共ヘルスケアの該当製品】

肩こり・首のこり

同じ姿勢を長時間続ける、運動不足、体が冷えるといったことがあると、血液の流れが悪くなって筋肉が硬くなり、こりや痛みを生じるようになります。最近は首の骨がまっすぐな状態になった「ストレートネック」、いわゆる“スマホ首”の人も多くなっています。本来、首の骨は前方に緩やかにカーブしていますが、スマホなどを長時間使い続けていると、このカーブがなくなってストレートになり、首に大きな負担がかかるようになるのです。

「実は私もストレートネックで、それが原因で頸椎の椎間板ヘルニアになりました。普段はない肩こりが起こるようになり、検査を受けたら頸椎の神経根が圧迫されていたのです。首をサポートしつつ、ストレートネックを矯正するストレッチを数年続けて治りましたが、ストレートネックを放置していると、そういうリスクもあるということです。ストレートネックの段階で適切なケアを講じることも未病対策の一つといえます」と川嶋先生。

腰痛

腰痛は、原因がはっきりしないものが圧倒的に多いとされます。中国労災病院治療就労両立支援センターが2020年から2021年にかけて、約3000人を対象に行なった腰痛に関する調査では、腰痛がある人の85.7%が原因を特定できませんでした。※2「腰痛の原因の一つには体の冷えがあります。冷たい食事や飲み物を控えたり、お腹を温めたりするといった対策で腰痛が緩和するケースもあります。また、ストレスなどメンタルな要因が関与することも少なくありません。ただし、痛みがひどい場合や悪化するような場合は放置せず、整形外科で検査を受けるようにしてください。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの病気が隠れていることもあります」(川嶋先生)

【第一三共ヘルスケアの該当製品】

胃腸の不調

胃もたれ、食欲不振、胸やけ、胃の痛み、便秘、下痢…。胃腸の不調に悩む人も少なくありません。「背後に病気があって症状が出ている可能性もありますから、まずは一度医療機関で胃腸の検査を受けるようにしてください。異常がなく症状が出ている場合は、もともと胃腸が弱かったり、虚弱体質だったりというケースが多いです。虚弱も一つの未病です。また体が冷えて下痢や便秘になっていることもあります」と川嶋先生。

【第一三共ヘルスケアの該当製品】

むくみ

心臓や肝臓や腎臓などの病気があるとむくみやすくなりますから、まずは検査でそれらの病気がないかどうか確かめ、病気の場合はしっかり治療することが重要です。「病気でないのにむくむという方は、背後に体力不足や冷えがある場合があります。下半身の筋肉が少なかったり、体が冷えていたりするとむくみやすくなります。また塩分の摂り過ぎで、一時的にむくむこともあります」(川嶋先生)

めまい

めまいには、ぐるぐる目が回る回転性のめまいと、体がふわふわするような浮動性のめまいがあります。「回転性のめまいは耳に原因があることが多いので、一度耳鼻科で治療を受けることをお勧めします。浮動性のめまいは、脳の血流が低下することで起こる場合が多いものです。例えば、立ち上がったときにめまいや立ちくらみが起こる起立性調節障害もその一つ。自律神経がうまく働かないために起こり、若い女性によく見られます。また降圧薬が効きすぎて、めまいが起こることもあります。東洋医学的には、めまいは『気』が体の下から上に上る『気逆』、血液が不足する『血虚』、体液が必要以上にたまる『水毒』などの状態で起こります。気逆を改善するには、気の流れを整えるウォーキングなどの軽い有酸素運動を行うのがお勧めです。また、ストレスも気逆の原因になるので、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスするといいでしょう。血虚は上記の対策に加えて食生活の改善や十分な睡眠が大切です。水が滞る水毒には、むくみ対策を」と川嶋先生。もちろん、脳に異常がある場合もありますから、症状が悪化するような場合は早めに受診しましょう。

倦怠感・疲労

疲労やだるさの原因はいろいろ考えられます。「最初にはっきりさせておかないといけないのは、やはり病気の有無です。心臓や肝臓や腎臓の病気、貧血などでも疲労感は出てきますから、症状が続く場合はまず受診をするようにしてください。その上で異常がないなら、例えば体力が落ちている、栄養が足りない、ストレスが多いなど、自分なりの原因があるはずです。原因を探り、それに応じた対策を講じるようにしましょう」(川嶋先生)

眼精疲労

目の使い過ぎや目の乾燥などで、目が疲れる、ショボショボする、痛みを感じるなどの症状が出てきます。目を休め、室内の乾燥に気を付けたり、市販の人工涙液タイプの目薬を差すといった対策をとりましょう。「ものが見えにくい、二重に見えるなどの症状がある場合は、病気の可能性がありますから眼科で診てもらうようにしてください」(川嶋先生)

不眠

「現代人は寝る時間や起きる時間がいつも違う、寝る前までスマホを見ているなど、生活習慣に問題があって不眠になっている人も少なくありません。また手足が冷えてなかなか眠れないという人もいます。毎日同じ時間に起きるなど、生活習慣を見直すことが第一です」と川嶋先生。

肌あれ

「肌は内臓の鏡」ともいわれます。肌が乾燥してカサカサする、吹き出物やシミが増えるといった肌の不調も、未病の一つです。「血流が悪かったり、体内の水分が減ったり、栄養状態が十分でなかったりすると肌にも不調が現れるようになります」と川嶋先生。

肌の保湿を心がけるとともに、食生活に問題がないか点検してみましょう。

【第一三共ヘルスケアの該当製品】

未病による自覚症状を改善するにはつらい不調を我慢せず市販薬(OTC医薬品)を使うのも一つの手段

未病はどうしたら改善できるでしょうか。

「西洋医学の場合、病気に対する治療法はありますが、まだ病気とはいえない未病を根本的に治す方法はありません。痛みや乾燥などに対する対症療法で対応することになります。一方、東洋医学の場合は、“気血水(き・けつ・すい)”など独自の診断法に基づいて、その方に合った漢方薬を処方して未病範疇に入る不調を改善することもできます」と川嶋先生は説明します。

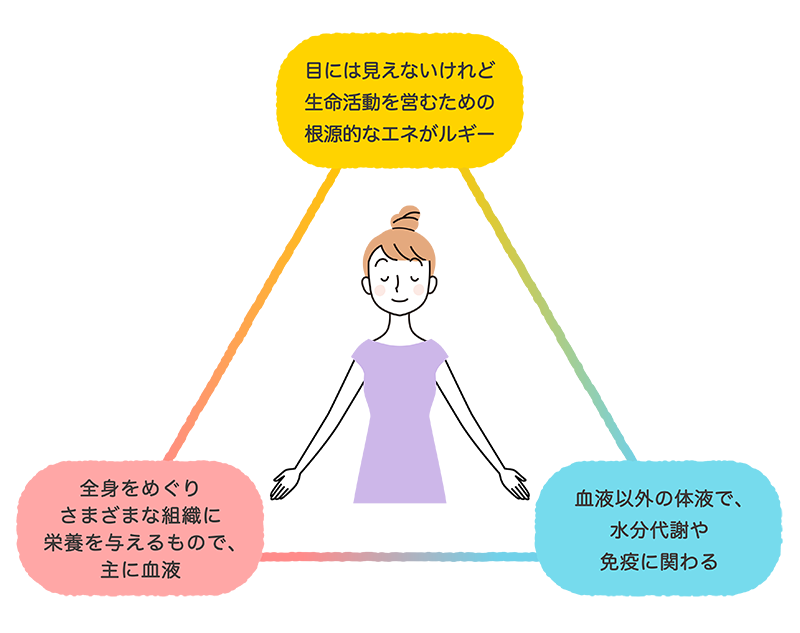

東洋医学では、人の体を構成する基本要素が気血水であると捉えています。気とは、目には見えないけれど生命活動を営むための根源的なエネルギーのこと。血とは、血液に代表される体の中を巡る赤い液体のこと。そして水とは、血液以外の体液を指しています。これら3つは互いに影響を及ぼしながら体を維持しており、どこかに問題が生じると不調が起こると考えられています。

「例えば頭痛の場合、西洋医学では効く薬はコレと決まっていることがありますが、東洋医学ではそうではありません。気血水から頭痛の原因を探ると、血の巡りが悪くて起こる場合もあれば、水が滞って起こる場合もあるのです。つまり、気血水のどこに異常があるかで効果的な漢方薬も違ってくるわけです。漢方治療を受ける場合は、できれば漢方に詳しい医師に診てもらい、自分に合った漢方薬を処方してもらうのがいいでしょう」と川嶋先生。

日本東洋医学会のホームページでは、漢方に詳しい全国の漢方専門医を検索でき、参考になります。

https://www.jsom-member.jp/jsomWebMember/html/senmoni_kensaku_search.html

「なお近くに漢方に詳しい医師がいない場合は、薬局やドラッグストアなどで市販の漢方薬を購入して試してみるのもいいでしょう。薬剤師や登録販売者に相談するなどして自分に合うものを選ぶようにしてください。また頭痛に限らず、痛みがあるような場合は、我慢せずに市販の鎮痛薬を上手に使うのも一つの方法です」(川嶋先生)

まずは自分の生活を徹底的に振り返る

「当たり前のことですが、健康の3要素は“運動”と“食事”と“休養”です。日常生活の中でこれらをきちんと整えることが、未病対策の一番の基本です。例えば、冷えがつらいという方が、体を温める漢方薬を飲みながら、アイスクリームなどの冷たいものをたくさん食べていては、良くなるものもなりません。睡眠不足の日が続けば、当然体調も悪くなります。まずは自分自身の生活を振り返り、何が問題なのか気づくことが大切です」と川嶋先生は強調します。

起床から食事、仕事や家事、睡眠…と、川嶋先生は患者さんに1日24時間をできるだけ詳しく振り返ってもらい、それを書き出してもらうようにしているそうです。「1日の行動を徹底的に洗い出してもらった上で、患者さんに『その生活はパーフェクトだと思いますか』と聞くと、『はい』と答えられる方はほとんどいません。まずはご自身の生活の良くない点に気づいたら、『じゃあ、そこを改善していきましょう』と進めていくわけです。自分で問題点を自覚すること、それが未病対策の第一歩になります」と川嶋先生。

みなさんも以下のシートで自身の行動を振り返ってみませんか。

ある日の24時間、あなたはどんなふうに過ごしましたか?

以下の「振り返りシート」に記入してみましょう。

| 時間(時) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 該当する時間に記入する項目 | 記入する内容の例 | |||||||||||

| 食事 |

|

|||||||||||

| 通勤・通学 |

|

|||||||||||

| 仕事・家事 |

|

|||||||||||

| 入浴 |

|

|||||||||||

| 睡眠 |

|

|||||||||||

| 運動 |

|

|||||||||||

| 余暇活動 |

|

|||||||||||

| その他 | その他気づいたこと |

(監修:神奈川歯科大学大学院統合医療学講座特任教授、川嶋朗先生)

生活習慣改善のポイント

ご自身の1日を振り返り、問題点が見えてきたら、次は生活習慣の改善に取り組みましょう。川嶋先生に未病対策に役立つ運動や食事、入浴などのポイントを伺いました。

運動

極端にハードな運動は体内で活性酸素を増やし、かえって健康に良くありません。大切なのは、“適度な”運動です。適度というのは、「自分にとってちょっとだけきつい運動」のこと。うっすらと汗をかく、会話をしながらでもできる程度の負荷が健康には一番良いようです。大股で早歩きをするなど、ちょっときつめの運動を習慣化しましょう。虚弱体質の方も徐々に体力がついてきますから、未病の改善や予防につながります。

「特に高齢の方は筋肉や臓器の衰えが加速していますから、現状維持を目指すためにも、楽な生活に傾くのではなく、ちょっとだけきつい程度の負荷を心がけてほしいですね。一方、若い方は文明の利器に頼り過ぎて体力や免疫といった基本的なところが弱くなってきている印象を受けます。ちょっときつい運動はもちろんのこと、階段を見たら体を鍛えるいいチャンス、無料のジムと考えたり、冷暖房に依存し過ぎたりしないなどして、体にもともと備わっている自己治癒力を落とさないよう気を付けてほしいと思います」(川嶋先生)

食事

「“冷たいものを食べたり飲んだりすると下痢をする”など、自分がどんなものを食べると体調が悪くなるかをメモに残してチェックしてみましょう。旬の食材を積極的に摂ることもお勧めです。栄養価が高いばかりでなく、例えば夏にとれるものは体の熱を冷ます、冬にとれるものは体を温めるなど、旬の食材からは季節に応じた恩恵を得られます。もちろん、バランスのよい食事をよく噛んで食べることは基本です。よく噛むと満腹中枢が刺激されて食べ過ぎが抑えられ、内臓脂肪も燃えやすくなりますから、肥満の予防にもなります。なお3食の食事で調整しきれないときや、どうしても栄養が偏ってしまうという方はサプリメントを使うのもいいでしょう」(川嶋先生)

入浴

「冷えが気になる方は、38~40℃のぬるめのお湯に20分ほど肩までつかるのがお勧めです。全身の血流が良くなり、自律神経のうち体をリラックスモードにさせる副交感神経が優位になります」(川嶋先生)。お湯の温度が41℃以上になると、逆に交感神経が優位になって体の活動が活発になり、血管が収縮して体の芯まで温まらないので注意してください。冷えが改善すると体力も上がり、いろいろな不調の改善が期待できます。

最後に川嶋先生は次のように話します。

「未病は、『このままではいけないよ』という体からの悲鳴。そのSOSを受け止めて、対策を講じて行けば、きっと病気知らずの体になれます。そういう意味で、アラームを発してくれる未病は、実は体の味方なのではないかとも思いますね。ぜひ、その声に耳を傾けてください」

未病対策、早速今日から始めてみましょう。

専門家プロフィール

- 川嶋朗先生

- 神奈川歯科大学大学院統合医療学講座特任教授、統合医療SDMクリニック院長。

北海道大学医学部医学科卒業。東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長、東京有明医療大学保健医療学部教授などを経て、現職。自然治癒力を重視し、西洋医学と補完代替医療を統合した医療を実践する。西洋医学での専門分野は、内科、腎臓病学、血液浄化、膠原病、高血圧。日本予防医学会理事、日本東方医学会理事、日本ホリスティック医学協会常任理事なども務める。

- 未病は心体の悲鳴!そのSOSサインを受け止めて、正しく対策しよう現代人が注意すべき未病とは?放置すると危ない「なんとなく不調」を解説

- OTC医薬品を上手に使いこなすコツとはなんとなくだるい未病を上手にセルフケア、未病で生じる自覚症状をセルフメディケーション!自分にあった市販薬(OTC医薬品)の選び方

![ロキソニンS[第1類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_loxonin-s.jpg)

![カロナールA[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_calonal-a_tab.jpg)

![ロキソニンSテープ[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_loxonin_s_tape.jpg)

![ロキソニンSハードゲル[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_loxonin-s_hard-gel.jpg)

![パンラクミン錠[指定医薬部外品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_panlacmin.jpg)

![第一三共胃腸薬細粒s[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_ds_ichoyaku_blue_gran_s.jpg)

![プロペト ピュアベールa[第3類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_propeto_purevail.jpg)