アレルギー性結膜炎は、今や日本で2人に1人を悩ます症状

点眼薬はかゆみがあるときでなく決まったタイミングで差すのがポイント

- 結膜炎の原因は「感染性」と「アレルギー性」目がかゆい時、もし感染力が強い「はやり目」が疑われたらうつさない対策も

- アレルギー性結膜炎は、今や日本で2人に1人を悩ます症状点眼薬はかゆみがあるときでなく決まったタイミングで差すのがポイント

2024.12.4 更新

結膜炎には大きく「感染性結膜炎」と「アレルギー性結膜炎」の2種類があります。感染性結膜炎(前編)に続き、今回はアレルギー性結膜炎について解説します。花粉やハウスダストなどが原因で起こるアレルギー性結膜炎は、日本人のおよそ2人に1人が経験するといわれる、いわば目の国民病です。アレルギー性結膜炎の症状や発症の仕組み、治療法や市販薬を上手に使うコツ、予防法など、アレルギー性結膜炎と上手に付き合うための情報をまとめました。正しく理解し、つらい症状の改善にお役立てください。

アレルギー性結膜炎(感染性結膜炎は前編へ)

- 日本人の約半数はアレルギー性結膜炎?!

- ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が作られ症状が起こる

- アレルギー性結膜炎ではほぼ100%の人がかゆみを訴える

- 点眼薬は決まったタイミングで決まった回数を使用する

- アレルギー性結膜炎の診断を受けてから市販薬を上手に使う

- アレルギー性結膜炎を防ぐにはなるべくアレルゲンに接しないこと

- アレルギー性結膜炎Q&A

- Q1.アレルギー性結膜炎のときにコンタクトレンズをつけても大丈夫?

- Q2.点眼薬はコンタクトレンズの上から差してもOK?

- Q3.アイメイクでアレルギー性結膜炎になる?

- Q4.アレルギー性結膜炎のかゆみで目をこすると目に悪い?

- Q5.アレルギー性結膜炎は治る?

<ポイントのまとめ>

主なアレルギー性結膜炎には、「季節性アレルギー性結膜炎」と「通年性アレルギー性結膜炎」があります。季節性アレルギー性結膜炎は、花粉が原因となるなど特定の季節に起こるものをいいます。一方、通年性アレルギー性結膜炎は1年を通して症状があるもので、ダニやハウスダスト、カビなどが原因です。ほぼすべての人に見られる症状が目のかゆみで、そのほかに充血、目やに、涙、異物感、結膜のむくみなどが起こります。

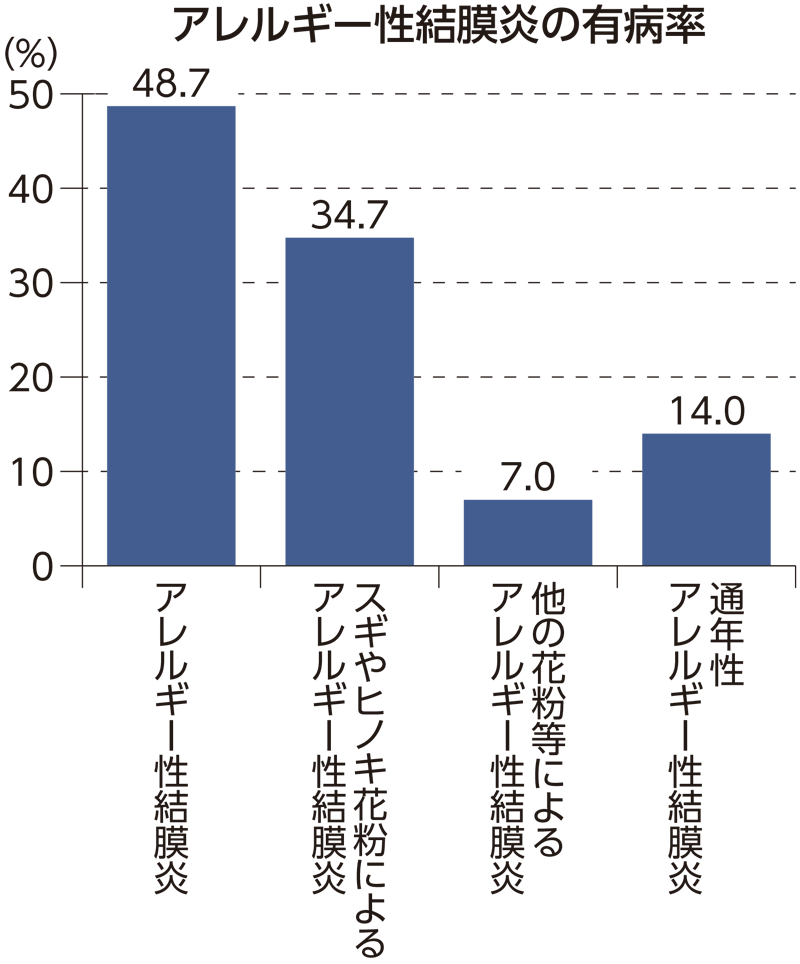

患者数は増加しており、2017年の日本眼科アレルギー研究会の全国調査によると、有病率は48.7%。日本人の約半数が該当します。

治療の柱は「抗アレルギー点眼薬」です。これには、かゆみの原因になるヒスタミンなどが放出されるのを抑える「メディエーター遊離抑制薬」と、ヒスタミンの作用を抑制する「ヒスタミンH1受容体拮抗薬(抗ヒスタミン薬)」があります。

これらを配合した市販の点眼薬もあります。使用の際は、点眼回数を守ること、そしてかゆい時だけ差すのではなく決められたタイミングで点眼することが重要です。

アレルギー性結膜炎の予防では、結膜にアレルギー反応を起こす物質(アレルゲン)が付着するのを防ぐのが基本のケアになります。ゴーグルや眼鏡を使ったり、帰宅後に洗顔や洗眼をしたりすることが役立ちます。

ドライアイもまた、アレルギー性結膜炎のリスクになります。普段から、人工涙液の点眼薬で潤いを補うとドライアイの治療になると同時に、アレルギー性結膜炎の予防にもつながります。

アレルギー性結膜炎は失明する病気ではありませんが、QOL(Quality of life:生活の質)を低下させます。特につらいかゆみは、仕事や学業などのパフォーマンスにも影響します。QOLを落とさないためにも、早く診断を受けてアレルギー性結膜炎であることを確認した後、適切に点眼薬を使いましょう。

| アレルギー性結膜炎 | ||

|---|---|---|

| 季節性アレルギー性結膜炎 | 通年性アレルギー性結膜炎 | |

| 特徴 | 特定の季節に花粉などのアレルゲンが結膜に付着して起こる。 | 季節に関係なく、1年を通して環境中にある物質がアレルゲンとなって症状が出る。 |

| 症状の特徴 | ほぼ全ての人に目のかゆみが見られる。そのほか、充血、目やに、涙、異物感、結膜のむくみなども。目やには、涙のように水っぽいものや、ネバネバしたものが出ることがあり、その色は透明や白色で、重症になると黄色になることがある。 | |

| 鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの鼻炎症状を併発することが多い。 | 症状が常にある。あるいは、よくなったり悪くなったりを繰り返す。 | |

| 主な原因 | スギやヒノキ、ブタクサ、ヨモギ、シラカバなどの花粉や、黄砂、PM2.5など。 | ダニやハウスダスト、カビ、ペットの毛やフケなど。 |

| 留意点 | まずは眼科を受診し、アレルギー性結膜炎であることを確認する。 | |

| 外から帰宅したら、洗顔や人工涙液などでの洗眼を行い、皮膚や結膜に付着したアレルゲンを洗い流す。点眼薬は、かゆみがあるときだけ使うのではなく、決められたタイミング、回数で使用する。 | アレルゲンを生活環境から除去するために、こまめに掃除、換気、洗濯などを行う。 | |

(監修:順天堂大学医学部附属浦安病院、海老原伸行先生)

アレルギー性結膜炎(感染性結膜炎は前編へ)日本人の約半数はアレルギー性結膜炎?!

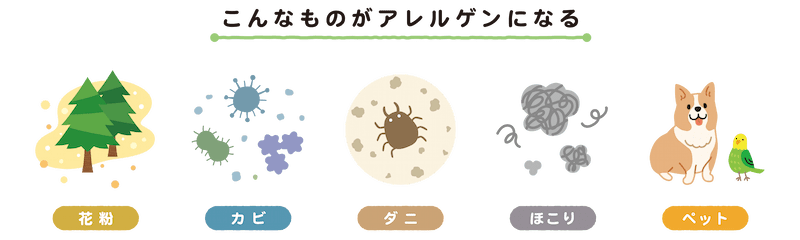

アレルギー性結膜炎は、アレルギー反応によって結膜に炎症が起こる病気です。主なものには「季節性アレルギー性結膜炎」と「通年性アレルギー性結膜炎」があります。身の回りにある様々なものがアレルギー反応を起こす原因物質であるアレルゲンになります。

例えば季節性アレルギー性結膜炎は、花粉などが主な原因になります。春はスギやヒノキ、夏はカモガヤやオオアワガエリ、秋にはブタクサやヨモギなどの花粉が原因となります。飛散する花粉は地域によって異なるため、北海道では春から初夏にかけて主にシラカバの花粉が原因になります。

一方通年性アレルギー性結膜炎は、特定の季節ではなく1年を通して症状があるもので、気候の変化などによってよくなったり悪化したりします。原因は、ダニやハウスダスト、カビ、ペットの皮膚などです。

花粉症の増加に伴い、アレルギー性結膜炎も増えているという報告もあります。日本眼科アレルギー研究会が2017年に実施した全国調査によると、アレルギー性結膜疾患のある人の割合(有病率)は48.7%でした※1。季節性アレルギー性結膜炎は41.7%、通年性アレルギー性結膜炎は14.0%の有病率でしたが、中には両方を持つ人もいます。

「日本人の約半数が何らかのアレルギー性結膜疾患を持っているわけですから、まさに国民病といえます。このうち最も多いのは季節性アレルギー性結膜炎で、スギやヒノキに対するものが最も多くて34.7%、シラカバなどその他の花粉によるものが7.0%でした。季節性と通年性の両方を持つ人がいますが、通年性アレルギー性結膜炎の人は14.0%と報告されています。

20年ほど前の疫学調査に比べるとかなり増えていますが、この背景には花粉の飛散量の増加が影響していると考えられます。加えて、黄砂やPM2.5といった環境物質がアレルギー性結膜炎の症状を悪化させることもわかっています」と順天堂大学医学部附属浦安病院眼科教授の海老原伸行先生は話します。

- 1 Sci Rep. 2019 Dec 3;9(1):18205. doi: 10.1038/s41598-019-54841-4.

ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が作られ症状が起こる

アレルギー性結膜炎のアレルギー反応は、どのようにして起こるのでしょうか。

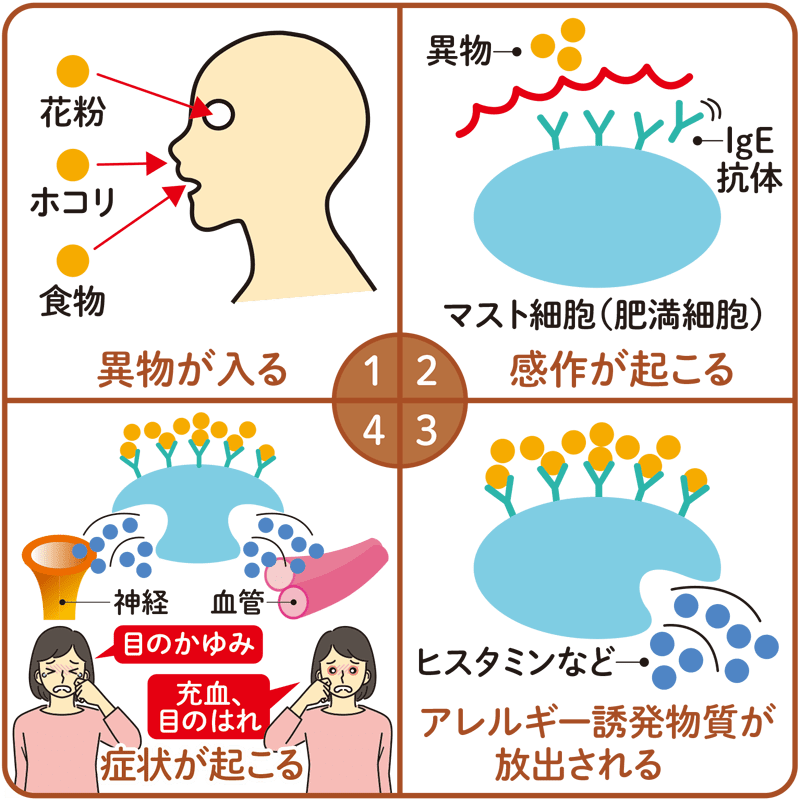

体には、目や口、鼻などの粘膜や皮膚などから侵入してくる異物を排除する働きがあり、これを免疫といいます。本来、花粉などは異物と感知しませんが、免疫が過剰に働くアレルギー体質の場合、異物として反応してしまいます。アレルギー性結膜炎では、アレルゲンが体内に侵入して数分~数十分ほどで症状が現れますが、これを「即時型アレルギー」といいます。

アレルギー反応により症状が起こる仕組みは次のようなものです。

- 花粉やハウスダスト、カビなどのアレルゲンが結膜に侵入する

- アレルゲンに対するIgE抗体(免疫グロブリン)が作られ、結膜の中にいる免疫細胞(マスト細胞)に結合する。これは異物に対する戦闘状態であるアレルギー反応が起こる準備が整った状態で、「感作(かんさ)」という

- そこに再び花粉などのアレルゲンが入ってくると、マスト細胞に結合したIgE抗体と反応し、マスト細胞からはかゆみを起こすヒスタミンなどのアレルギー誘発物質(メディエーター)が放出される

- アレルギー誘発物質は、結膜の毛細血管を拡張させると充血や目の腫れを引き起こし、神経を刺激するとかゆみを引き起こす

イメージ図

アレルギー性結膜炎ではほぼ100%の人がかゆみを訴える

アレルギー性結膜炎の症状について、海老原先生は次のように説明します。

「アレルギー性結膜炎では、ほぼ100%の人が目のかゆみを訴えます。ほかに目の充血や目やに、流涙、目の異物感も代表的な症状です。医師が診察をすると、結膜の浮腫(むくみ)や、濾胞(ろほう)といって結膜にカエルの卵のようなブツブツが認められることもあります。このような症状は炎症によって引き起こされるものです。例えば充血は血管の拡張によって、浮腫は血管の透過性が高まり血管内の血漿成分が周囲に漏れ出ることによって、濾胞は免疫細胞のリンパ球が集まることによって、それぞれ起こります。

また、季節性アレルギー性結膜炎は花粉などで起こるため、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの鼻炎症状も併発している人が多く見られます。さらに、目と鼻の症状を合併している人の方が重症度は高いといえます。免疫の働きが強いとなりやすいため、患者は20~40代の人が最も多いですが、子どもや高齢者でも発症している人が少なくありません」

点眼薬は決まったタイミングで決まった回数を使用する

治療には、アレルギー反応を抑える抗アレルギー点眼薬が使われます。

「抗アレルギー点眼薬には大きく2種類の薬があります。

一つはメディエーター遊離抑制薬と呼ばれるもので、マスト細胞を安定化させてヒスタミンなどが放出されるのを抑えます。

もう一つはヒスタミンH1受容体拮抗薬(抗ヒスタミン薬)で、ヒスタミンが血管内皮や神経に作用しないようにすることで、かゆみや充血などの症状を抑制します。現在は後者のヒスタミンH1受容体拮抗薬が中心になっています。

医療機関の治療では、症状が強い場合は、ステロイド点眼薬や免疫抑制点眼薬を併用することもあります。また、医療機関の治療として、過去の病歴から重症であることがわかっている場合には花粉飛散予想日の2週間ほど前から点眼薬による治療を始める“初期療法”を行います」と海老原先生。

点眼薬を使う際の注意点について、海老原先生は「点眼回数を守ること、決まったタイミングで点眼することが大事」だと強調します。

「かゆみ止めという意識で使うと、かゆい時だけ点眼薬を差し、かゆくなければ差さないということになり、点眼薬の効果が薄れてしまいます。そもそもアレルギー性結膜炎の点眼薬はアレルギー反応を抑え、目の炎症を鎮めるためのものです。その効果を得るためには、かゆみなどの症状が出ているかどうかではなく、決められた点眼回数を守り、できるだけ等間隔のタイミングで点眼することが大切です」(海老原先生)

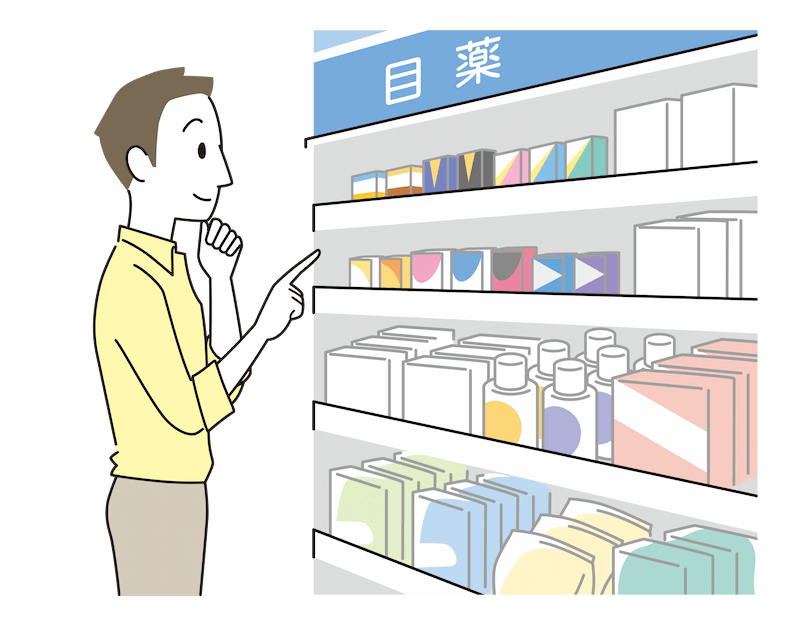

アレルギー性結膜炎の診断を受けてから市販薬を上手に使う

アレルギー性結膜炎には市販の目薬を使うことができます。毎年花粉症に悩まされるという方は、花粉飛散時期に市販の目薬を検討することも多いかと思います。

ただし、これまでアレルギー性結膜炎を経験していない方が、市販の点眼薬を使う場合は「アレルギー性結膜炎であることを確認しておく」ことが大前提だと海老原先生は強調します。

「自分では花粉症だと思っていても、別の病気のこともあります。結膜炎には細菌やウイルス感染によるものや性感染症に伴うものもありますから、アレルギー性結膜炎という診断を受けていない人はまずは眼科できちんと診察を受けるようにしてください。

通年性アレルギー性結膜炎の場合も、まずは血液検査を受けて、どんなアレルゲンに反応するのか知っておくことが重要です。すでに花粉症などと診断されている方で、病院に行く時間的な余裕がないような場合は、最初から市販薬を試してもいいでしょう。もし市販の点眼薬を添付文書通りに使っても効果が出ない場合は、眼科の受診をお勧めします」

市販の点眼薬に含まれる成分には、メディエーター遊離抑制成分や、抗ヒスタミン成分があり、その複数を配合したものもあります。一方、前述したようにステロイド点眼薬や免疫抑制点眼薬は医療機関で処方される医療用医薬品です。

「以前は医療用の点眼薬に比べて市販薬は薬剤の濃度が薄かったり、成分が違ったりしていましたが、現在は医療用とあまり遜色がないものが出ています」と海老原先生。

例えばメディエーター遊離抑制薬のクロモグリク酸ナトリウムは、以前は医療用医薬品のみに使われていましたが、現在は市販薬にも転用されています。

なお、花粉症で鼻炎症状もある場合は、抗アレルギー薬を内服している人もいるでしょう。その場合、内服薬と点眼薬を併用しても問題はありません。

【第一三共ヘルスケアの関連製品】

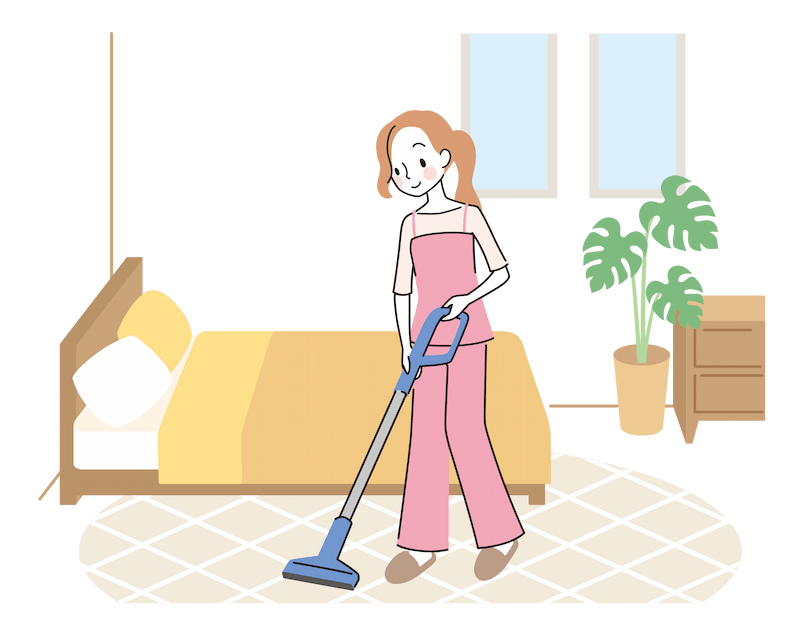

アレルギー性結膜炎を防ぐにはなるべくアレルゲンに接しないこと

アレルギー性結膜炎を予防のためにできることは何でしょうか。

まず、花粉症の時期には、花粉を避けたり除去したりする工夫が必要です。例えば、花粉が目に入るのを防ぐゴーグルや眼鏡を利用する、花粉の飛散量が多い日はなるべく外出を控える、帰宅したら顔と目を洗う、などです。

目の中に入ったアレルゲンを洗い流すには、人工涙液の点眼薬や、目を洗浄する洗眼液が役立ちます。ただし、洗眼液の使い方には注意が必要だと海老原先生は指摘します。

「薬液をカップに入れて洗眼するタイプは、洗う際に目の周りについた花粉が逆に目の中に入ってしまう可能性があります。そのため、使う前に顔を洗うようにしてください。また頻回に洗眼をすると必要以上に涙や涙の蒸発を防ぐ脂が洗い流され、目を守る涙液層が破壊されてしまいます。洗眼は外出から家に帰ったときなどに行えば十分です」(海老原先生)

なお、洗眼の回数などは製品ごとに設定されているので、使用に当たっては説明文書(添付文書)を確認し、必要があれば薬剤師や登録販売者に相談してください。

ドライアイにも要注意です。涙の量が少ないと目に入ってきたアレルゲンを洗い流すことができず、アレルギー性結膜炎になるリスクが上がるからです。目の乾燥を防ぐには、まばたきの回数を意識して増やしたり、加湿器などで部屋の乾燥を防いだりすることを意識しましょう。人工涙液の点眼薬で涙を補えば、ドライアイの緩和になると同時にアレルギー性結膜炎の予防にもつながります。

また、通年性アレルギー性結膜炎の場合は、こまめな掃除や換気、寝具や衣類の洗濯などでダニやハウスダストをできるだけ除去することが大切です。

【第一三共ヘルスケアの関連製品】

アレルギー性結膜炎Q&A

このほか、アレルギー性結膜炎についての素朴な疑問を海老原先生に聞いてみました。

Q1アレルギー性結膜炎のときにコンタクトレンズをつけても大丈夫?

A1.

眼鏡がベターですが、難しい場合は装用時間を短くするなど工夫を

症状が強いときは眼鏡にした方がいいですが、仕事などの事情で難しい人もいるでしょう。その場合は、いつもより装用時間を短くしたり、1日使い捨てのコンタクトレンズを使ったりするようにしましょう。

Q2点眼薬はコンタクトレンズの上から差してもOK?

A2.

外すのが基本だが、装用したままで点眼できるものもあります

コンタクトレンズを外してから点眼するのが基本ですが、点眼薬によってはコンタクトレンズをしたままでも使えるものがあります。市販薬の場合も、防腐剤を含まない人工涙液の点眼薬などは、装用したまま点眼できます。添付文書を読んで確認するようにしましょう。

Q3アイメイクでアレルギー性結膜炎になる?

A3.

マイボーム腺が詰まると、アレルゲンが侵入しやすくなります

アイライナーやマスカラなど、目の際までしっかりメイクをしている人は、「マイボーム腺」が汚れてきます。マイボーム腺はまつ毛の生え際の少し内側にあり、涙の蒸発を防ぐ油分を分泌しています。しっかりアイメイクをしている人は、このマイボーム腺が詰まって汚れ、油分の分泌が減ってしまう可能性があります。その結果、涙液層が壊れてアレルゲンを排除できなくなり、アレルギー性結膜炎を起こしやすくなる恐れも。これを防ぐには、メイクをしっかり落とした後に、まぶたにホットタオルをしばらく当てると、マイボーム腺に詰まった汚れが溶けやすくなります。試してみましょう。

Q4アレルギー性結膜炎のかゆみで目をこすると目に悪い?

A4.

こするのはNG!点眼薬や冷却で対処を

アレルギー性結膜炎で一番つらいのが、目のかゆみです。特に目頭やまぶたの辺縁部がかゆくなります。とはいえ、目をごしごしこすると細菌感染を起こしたり、結膜や角膜を傷つけたりする危険がありますから、やめましょう。かゆみに対しては、アレルギー性結膜炎に効く点眼薬を使うのが一番確実な方法です。また、かゆみは冷やすと和らぐので、冷たいタオルなどをまぶたに当てるのもいいでしょう。

Q5アレルギー性結膜炎は治る?

A5.

根本治療を目指す「舌下免疫療法」。加齢に伴って自然に症状が軽くなることも

アレルギー性結膜炎に対する点眼薬による治療は、つらい症状を抑える対症療法です。一方、根本的に治す治療として近年行われているのが、アレルゲンを少しずつ体内に投与することでアレルギー反応を起こしにくくする「舌下免疫療法」です。これは医療機関で行う治療で、1年ほどで効果が出始めますが、治療を3~4年は続ける必要があります。

加齢とともにアレルギー症状が自然に軽くなることもあります。アレルギー反応は過剰な免疫反応なので免疫の力が強い若い人の方が、症状が強く出ます。高齢になって免疫の働きが低下するとそれに伴ってアレルギー反応も弱くなり、自然に治ってしまう場合もあります。

日本人のおよそ2人に1人が経験しているアレルギー性結膜炎。海老原先生は最後にこんなアドバイスをしてくれました。「アレルギー性結膜炎は決して失明するような病気ではありませんが、QOLを低下させる病気です。特にかゆみはつらく、仕事や学業などの支障になります。QOLを落とさないためにも、きちんと診断をし、点眼薬を適切に使って、アレルギー性結膜炎と上手に付き合いましょう」

【第一三共ヘルスケアの関連製品】

専門家プロフィール

- 海老原伸行先生

- 順天堂大学医学部附属浦安病院眼科教授。1989年、順天堂大学医学部卒業。同大医学部眼科助教授などを経て、2012年から現職。専門は眼科学一般、角結膜疾患、ブドウ膜疾患、眼免疫学、眼アレルギー学など。日本眼科アレルギー学会理事長、日本眼科アレルギー学会診療ガイドライン作成委員なども務める。日本眼科学会眼科専門医・眼科指導医。(2024年10月取材当時)

- 結膜炎の原因は「感染性」と「アレルギー性」目がかゆい時、もし感染力が強い「はやり目」が疑われたらうつさない対策も

- アレルギー性結膜炎は、今や日本で2人に1人を悩ます症状点眼薬はかゆみがあるときでなく決まったタイミングで差すのがポイント

![アレルギール錠[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_allergiel_tab.jpg)

![エージーアレルカットic[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_ag_allercut_ic.jpg)

![エージーアレルカットフレッシュアイ[第3類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_ag_allercut_fresheye.jpg)