結膜炎の原因は「感染性」と「アレルギー性」

目がかゆい時、もし感染力が強い「はやり目」が疑われたらうつさない対策も

- 結膜炎の原因は「感染性」と「アレルギー性」目がかゆい時、もし感染力が強い「はやり目」が疑われたらうつさない対策も

- アレルギー性結膜炎は、今や日本で2人に1人を悩ます症状点眼薬はかゆみがあるときでなく決まったタイミングで差すのがポイント

2024.12.4 更新

白目が充血して、目やにや涙が増える「結膜炎」。経験したことがある人も多いのではないでしょうか。結膜炎は、細菌やウイルスに感染して起こる「感染性結膜炎」と、花粉などのアレルギーによって起こる「アレルギー性結膜炎」の2種類に大きく分けられます。感染性結膜炎には、感染力が強く、人から人にうつりやすい“はやり目”もあります。前編では、まず感染性結膜炎とはどのような病気か、なぜ起こるのか、そして治療や予防法について紹介します。

感染性結膜炎(アレルギー性結膜炎は後編へ)

<ポイントのまとめ>

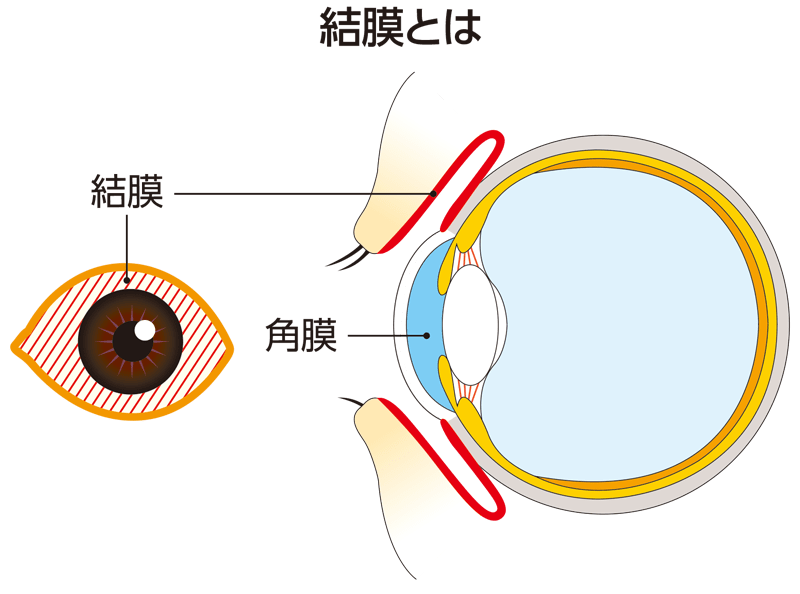

「結膜」は、白目とまぶたの裏側を覆っている半透明の膜のことで、何らかの原因でここに炎症が起こるのが「結膜炎」です。症状は、白目の部分が赤く充血する、目やにや涙が増加する、かゆみや目の異物感がある、まぶたが腫れるなどです。

結膜炎は大きく「感染性結膜炎」と「アレルギー性結膜炎」に分けられます。

感染性結膜炎の原因は細菌やウイルスといった病原体ですが、アレルギー性結膜炎は花粉やダニといったアレルゲンに対するアレルギー反応です。そのため両者では症状に違いが出ることがあります。

- アレルギー性結膜炎の中でも、花粉などが原因となる“季節性”のものは、花粉症の時季に鼻水やくしゃみなどの鼻炎症状と一緒に結膜炎の症状が出ることが多く、かゆみが強い。

- 感染性結膜炎のうち、特に細菌感染による結膜炎では、ネバネバした黄白色や緑黄色の目やにが多く出る。一方、アレルギー性結膜炎の場合は色が透明や白色で、量はそれほど多くない。

感染性結膜炎は、「細菌性結膜炎」と「ウイルス性結膜炎」に大別されます。細菌性結膜炎の多くは、もともと目の表面に存在する常在菌が、風邪などで体の免疫力が低下したことなどをきっかけに増加して炎症を引き起こします。主な治療のポイントは、「抗菌薬の入った目薬」で細菌を抑えることですが、もともと目の表面にいた常在菌のバランスを崩さないように、長時間漫然と使い続けないことが大切です。

なお、性感染症(STD)の原因菌により結膜炎が生じることもあります。淋菌に感染する「淋菌性結膜炎」がその代表で、症状が激しく、適切な治療が遅れると失明する危険があるので注意が必要です。

ウイルス性結膜炎で多いのは、「アデノウイルス結膜炎」です。感染力が強く、人にうつりやすいため、“はやり目”とも呼ばれ、主に夏場に流行します。目薬で症状を抑えると同時に、感染を広げないためには、こまめに手を洗う、涙がついたものはきれいに拭き取る、使用したタオルを共有しない、感染した可能性がある方は家族の中で風呂は最後に入るなど、日常生活での感染対策が重要になります。

| 感染性結膜炎 | アレルギー性結膜炎 | |||

|---|---|---|---|---|

| 細菌性結膜炎 | ウイルス性結膜炎 | 季節性 アレルギー性結膜炎 |

通年性 アレルギー性結膜炎 |

|

| 特徴 | 子どもから高齢者まで幅広い年代で日常的に見られる。子どもや若年者では風邪などが発症の契機になることが多い。高齢者では、免疫の働きの低下や、抗菌点眼薬の長期使用が引き金になることもある。 | 感染力が強く、人から人にうつりやすい。涙を介して接触感染する。夏に流行しやすく大きな流行になることもある。子どもは夏風邪に伴って症状が現れることが多い。 | 特定の季節に花粉などのアレルゲンが結膜に付着して起こる。 | 季節に関係なく、1年を通して環境中にある物質がアレルゲンとなって症状が出る。 |

| 症状の特徴 | 白目の充血、ネバネバした黄白色や緑黄色の目やに、涙、かゆみ、目の異物感、まぶたの腫れなど。 | 両目に白目の急な充血、透明や白色のサラサラした目やに、涙、まぶたの腫れ、まぶしく感じる、耳の前側(耳前リンパ節)の腫れが起こる。 | ほぼ全ての人に目のかゆみが見られる。そのほか、充血、目やに、涙、異物感、結膜のむくみなども。目やには、涙のように水っぽいものや、ネバネバしたものが出ることがあり、その色は透明や白色で、重症になると黄色になることがある。 | |

| 鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの鼻炎症状を併発することが多い。 | 症状が常にある。あるいは、よくなったり悪くなったりを繰り返す。 | |||

| 主な原因 | 子どもや若年者では肺炎球菌やインフルエンザ菌、高齢者では黄色ブドウ球菌やコリネバクテリウムなどが多い。性感染症の原因菌の淋菌やクラミジア・トラコマチスも。コンタクトレンズ使用者では緑膿菌が原因になることもある。 | 主にアデノウイルス。アデノウイルスにはいくつかの型があり、3型、4型、7型では結膜炎だけなく喉の痛みや熱も伴う。 | スギやヒノキ、ブタクサ、ヨモギ、シラカバなどの花粉や、黄砂、PM2.5など。 | ダニやハウスダスト、カビ、ペットの毛やフケなど。 |

| 留意点 | 淋菌性結膜炎は適切な治療が遅れると失明のリスクがある。市販薬を4~5日使用しても改善しない場合は眼科を受診する。 | 感染力が強いので、人にうつさないように注意する。家庭内ではタオルを共有しない。風呂は最後に入る。こまめに手洗いする。他人に感染させないためにプールの利用を避ける。体力が落ちないように休養と睡眠をしっかりとる。 | まずは眼科を受診し、アレルギー性結膜炎であることを確認する。 | |

| 外から帰宅したら、洗顔や人工涙液などでの洗眼を行い、皮膚や結膜に付着したアレルゲンを洗い流す。点眼薬は、かゆみがあるときだけ使うのではなく、決められたタイミング、回数で使用する。 | アレルゲンを生活環境から除去するために、こまめに掃除、換気、洗濯などを行う。 | |||

(監修:近畿大学、江口洋先生/順天堂大学医学部附属浦安病院、海老原伸行先生)

結膜炎とは結膜炎は、白目やまぶた裏側の結膜で起こる炎症とそれに伴う症状

「結膜」とは白目と上下のまぶたの裏側を覆っている半透明の膜のことをいいます。ホコリや細菌などの異物の侵入を防いだり、目の表面の涙液層を維持したりして、目を守る働きをしています。この結膜に何らかの原因で炎症が起こった状態が「結膜炎」で、文字通り、「結膜」の「炎症」です。

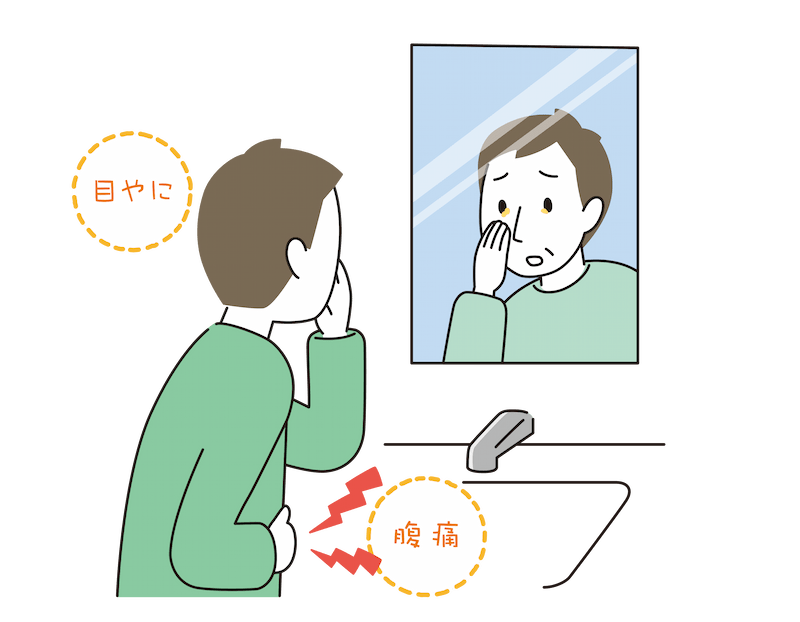

代表的な症状としては、白目の部分の充血、目やにの増加、涙の増加、かゆみ、目の異物感、まぶたの腫れなどがあります。これらは体が結膜に入ってきた異物を排除しようとした結果炎症が起こり、引き起こされる症状です。

イメージ図

結膜炎は大きく「感染性結膜炎」と「アレルギー性結膜炎」に分けられます。感染性結膜炎は細菌やウイルスに感染することで起こり、一方、アレルギー性結膜炎は花粉やハウスダストなどのアレルゲンに対してアレルギー反応が生じた結果、起こります。

「感染性」か「アレルギー性」かは、発症時期や症状の違いから、ある程度見分けることも可能です。アレルギー性結膜炎は花粉が飛ぶ時期などに症状が出やすく、症状は目の充血に加えてかゆみが強く、くしゃみや鼻水などの鼻炎症状を伴うことが多いからです。また、目やにの状態にも違いが見られると、近畿大学病院眼科准教授の江口洋先生は話します。「感染性結膜炎、特に細菌感染による結膜炎の場合は、ネバネバした黄白色や緑黄色の目やにが多く出てきます。アレルギー性結膜炎の場合も目やにはネバネバしていることが多いですが、色は透明や白色で、量はそれほど多くありません」

感染性結膜炎(アレルギー性結膜炎は後編へ)細菌性結膜炎は“日ごろから目の表面にいる”細菌の急増が主な原因

「感染性結膜炎は、子どもから高齢者まで幅広い年代層で発症する、眼科では日常的によく見られる病気です。感染の原因になる病原体により、『細菌性結膜炎』と『ウイルス性結膜炎』に大別されます。圧倒的に多いのは細菌性結膜炎です」と江口先生は説明します。

細菌性結膜炎は、結膜に細菌感染が起こることで発症します。では、どのような状況で感染が起こりやすいのでしょうか。

「例えばアウトドアのレジャーなどで汚れた水が目に入ったりして細菌が一時的に増え、結膜に炎症が起こることがありますが、このような場合は自然治癒したり、点眼薬による治療ですぐに治るなど、あまり重篤な症状に至ることはありません。一方、細菌性結膜炎で最も多いのは、もともと目の表面に存在する常在菌が何らかの原因で増加して炎症を引き起こすケースです。この場合、子どもや若年層と高齢者では事情が異なる傾向があります」(江口先生)

子どもや若年者の場合は、風邪などをきっかけに結膜炎になることが多いといいます。風邪で鼻水が出たり鼻粘膜が腫れたりすると、目から鼻につながっている涙の通り道(涙道)の流れが悪くなってしまいます。すると普段から目の表面にいる常在菌(肺炎球菌やインフルエンザ菌など)が洗い流されず、結膜に必要以上に溜まってしまいます。この結果、結膜で急性の炎症が引き起こされるのです。

一方、高齢者の場合は、体の免疫の働き自体が低下して感染しやすい状態にあることが感染の原因の一つです。さらに、近年問題になっているのは抗菌薬の入った点眼薬を長期間使用していることで、これが発症の引き金になるといいます。

「高齢者では子どもや若年層とは違い、結膜に多い菌が黄色ブドウ球菌やコリネバクテリウムといった種類になる傾向があります。眼科で処方された抗菌点眼薬を自主的に長期間使い続けているうちに、もともと結膜にいた常在菌の中で抗菌点眼薬が有効なものが消え、代わりに抗菌点眼薬が効きにくいこれらの細菌が増えて慢性的な炎症を起こしている例が多く見られるのです。抗菌点眼薬は細菌性結膜炎によく用いられますが、長期間使い続けるものではありません。症状が一旦治ってから再燃して抗菌点眼薬を使う場合も同じです。それを防ぐためにも、まずは自分がどんな抗菌成分が入った点眼薬を使っているのか、医師や薬剤師に尋ね、しっかり把握することが大切です」と江口先生は注意を促します。

細菌性結膜炎の治療では、このように細菌の増殖を抑える抗菌点眼薬が使われます。

「効果は比較的早く現れ、早い場合は使用後1~2日、遅くても1週間以内には症状が改善します。効果の現れ方は市販の点眼薬でも同じです。もし市販の結膜炎用点眼薬を1週間使い続けても改善しないようなら、他の病気の可能性も考えられます。点眼薬の使用をやめ、必ず眼科を受診してください。処方薬を使っている場合も、医師に相談してください」と江口先生は話します。

(Topics)性感染症(STD)による細菌性結膜炎に要注意!

細菌性結膜炎の中で、注意が必要な種類があります。それが性感染症(STD)による結膜炎です。その代表が「淋菌性結膜炎」と「クラミジア結膜炎」です。

特に注意が必要なのが淋菌性結膜炎です。これはいわゆる淋病の原因菌である淋菌に感染して起こります。「淋菌性結膜炎の症状は激しく、黄白色や緑黄色の膿のような目やにがベタベタと多量に出てきます。男性の場合は尿道炎などの泌尿器疾患を伴いますから病気に気づきやすいですが、女性の場合は目以外の自覚症状に乏しいため、淋菌に感染していることに気づきにくいこともあります。医療機関で速やかに適切な治療をすれば治りますが、遅れると失明する危険もありますから、多量な目やにが出る場合や、男性は泌尿器症状を伴う場合にはできるだけ早く受診してください」と江口先生は注意を呼びかけます。

クラミジア結膜炎では、多量の色のついた目やにが出たり、まぶたの裏側に濾胞(ろほう)と呼ばれるブツブツができたり、まぶたが腫れたりします。原因になるのはクラミジア・トラコマチスという病原体です。「トラコーマ」という病名を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、これも同じ病原体による感染症です。

「トラコーマは、適切な治療が行われなければ失明に至る危険のある病気です。日本でも戦前の衛生状態のよくない時代には失明に至る人がいましたが、現在はアフリカや中南米、中東などの一部地域でのみ見られる病気になっています。日本などの先進国では感染のリスクはありません。クラミジア・トラコマチスによる感染症はトラコーマではなく、性感染症によるクラミジア結膜炎なので、失明のリスクはほとんどありません」(江口先生)。

淋菌性結膜炎もクラミジア結膜炎も、抗菌薬で治療します。思い当たる症状がある人はできるだけ早く眼科で診てもらいましょう。なお、もしトラコーマの流行地域に渡航して感染したとしても、早期に適切な治療を受ければ治せるので、渡航後の症状には注意しておきましょう。

他人にうつりやすい「はやり目」はウイルス性結膜炎

感染性結膜炎には、ウイルスに感染して起こる「ウイルス性結膜炎」もあります。この代表が「アデノウイルス結膜炎」です。感染力が強く、人から人にうつりやすく、“はやり目”とも呼ばれています。急な白目の充血、目やにや涙の増加、まぶたの腫れ、まぶしく感じる、耳の前側にあるリンパ節(耳前リンパ節)が腫れるなどの症状が、両方の目に現れるのが特徴です。

「目やにはサラサラした性状で、患者さんによっては『涙が増えた』『少しとろみのある涙のよう』などと表現することもあります。目やにの色は多くの場合、透明や白色です。どの季節でも起こりますが、一番多いのは夏でお盆前後に発症のピークがあります。涙を介して接触感染するので注意が必要です」と江口先生は説明します。

アデノウイルスに感染して起こる結膜炎は、従来「咽頭結膜熱」や「流行性角結膜炎」と呼ばれてきました。咽頭結膜熱は、子どもの夏風邪の一つで、発熱、喉の痛みに加え、結膜炎が主な症状になります。プールで感染することがあるため、「プール熱」と呼ばれることもあります。子どもを中心に夏に流行することが多いですが、最近は冬場に小流行が見られることもあります。日本では学校保健安全法により、感染の恐れがないと医師が判断するまでは児童の登校ができないことになっています。

流行性角結膜炎は、子どもから大人まで幅広い年齢層で起こり、主に夏場に流行が起こります。炎症が強いと結膜だけでなく、角膜(黒目)の表面に濁りが生じて見えにくくなることもあります。角膜に炎症が広がると痛みも出るので、すぐに医療機関を受診しましょう。感染性結膜炎の特徴については、表(主な結膜炎の特徴)にまとめました。

ウイルス性結膜炎では、どのような治療が行われるのでしょうか。「アデノウイルス結膜炎に対しては、殺菌・消毒効果のあるヨード剤の点眼薬が効果的です。これは市販されている製品もあります。医療機関の治療では、二次的な細菌感染を防ぐために抗菌点眼薬を処方することに加え症状が強い場合にはステロイド点眼薬が用いられる場合もあります。点眼薬による治療を行っても、すぐには症状が治らないのが特徴で、症状は1週間ほどでピークになり約2週間でほぼ治癒します」と江口先生は説明します。

ウイルス性結膜炎、特にアデノウイルス結膜炎は感染力が強いので、感染を広げないようにすることが大切です。

「仮に涙が1滴落ち、そのまま自然乾燥した場合、アデノウイルスは約1カ月間、その環境中で感染力を持ったまま生き続けることがわかっています。そこに手などが触れ、その手で目を触ればすぐに感染が広がります。また、アデノウイルスはアルコールでは不活化しません。そのため物理的に拭き取ったり、手や顔を洗い流したりすることが重要です。もし家族が感染したら、家族全員がこまめにしっかりと手洗いをする、タオルを分けるか使い捨てのペーパータオルを使う、洗濯物を分ける、感染した人は最後に入浴するなどして、感染が広がるのを防ぎましょう」と江口先生はアドバイスします。

ウイルス性結膜炎ではこんなことに注意を!

こまめに手洗い

触れたところを拭き取る。ウイルスは相場で1カ月活性を維持!

タオルを分ける、使い捨てタオルを使う

洗濯物を分ける

風呂は最後に

また、家族以外の人への感染を予防するため、治るまでは学校やプールに行かない、出社を控える、人混みに出かけないなどの注意も必要です。

なお、アデノウイルスには多くの型があるため、1回かかってもまた別の型に感染して発症することがあります。

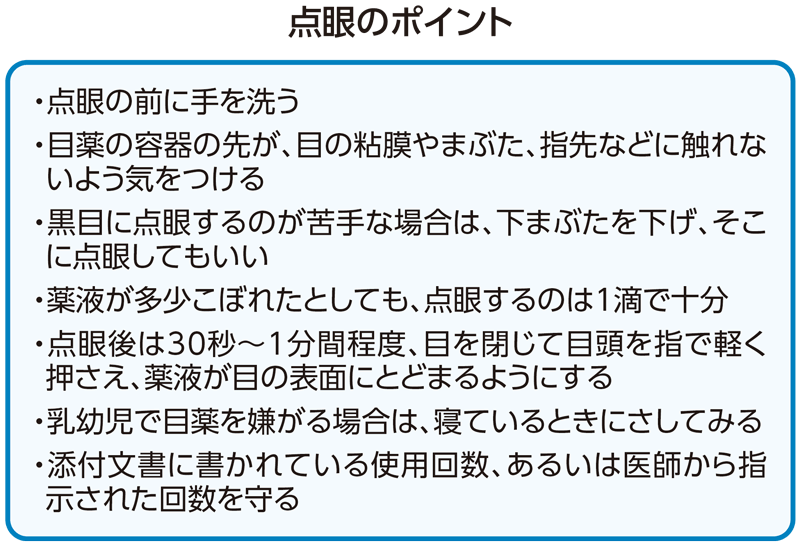

(Topics)目薬を効果的に使うには、差し方が大切

感染性結膜炎などで目薬を差す場合には、差し方が重要です。「目薬は、1滴差せば十分な効果が得られる薬液が行き渡るようになっています。しかし、中には何滴も差してしまう人は少なくありません」と江口先生。

なお、点眼の回数については、目薬ごとに設定されているので、市販薬については説明文書(添付文書)を確認し、医療機関で処方されたものは医師や薬剤師の指示に従いましょう。

江口先生は点眼のポイントを次のように説明します。

乳幼児に市販の目薬を使用する場合には、製品ごとに推奨される年齢が示されているので、使用前に薬剤師または登録販売者に確認するか、説明文書(添付文書)を確認してください。

(Topics)「コンタクトレンズ使用者」や「ドライアイ」の人は結膜炎に注意を

特に結膜炎に気をつけたい人もいます。その一つは、コンタクトレンズの使用者です。コンタクトレンズを介して細菌感染を起こすことがあるからです。

「緑膿菌など環境中に存在する細菌は、コンタクトレンズの保存ケースの中に入り込んで増殖したり、装用時に手指から感染したりすることもあります。適切なコンタクトレンズの手入れが何より大切です。充血や目やになどの症状だけでなく、目の痛みも伴うようなら角膜にも炎症が起こっている可能性があります。角膜炎の場合は、視力低下やひどい場合には失明に至ることもありますから注意が必要です。症状が出たらコンタクトレンズの使用をやめて、眼科で治療を受けるようにしてください」(江口先生)

結膜炎や角膜炎を防ぐには、日ごろからの感染対策が何より重要です。コンタクトレンズを使用する前には爪を切って必ず手を洗い、保存ケースも常に清潔に保ち、定期的に新しいものに交換すると安心です。結膜炎を繰り返すようなら、コンタクトレンズが適切に取り扱われていない可能性もあります。「できるだけ感染リスクを減らすには、コンタクトレンズを1日使い捨てのタイプにするのも一法です」と江口先生。

「また、ドライアイなどで結膜や角膜が傷つきやすい人も感染のリスクが高まります。医療機関で適切なドライアイの治療を受け、医療機関で処方されるドライアイ用の目薬を使うのがいいでしょう」と江口先生は助言します。

結膜炎を防ぐには、しっかり休養や睡眠をとって体力を落とさないことも大切です。結膜炎は誰もがかかり得る身近な目の病気。どんな病気か理解して、正しく対処しましょう。

専門家プロフィール

- 江口洋先生

- 近畿大学病院眼科准教授。1995年、徳島大学医学部医学科卒業。同大学医学部附属病院眼科、西オーストラリア大学Lions Eye Institute, Royal Perth Hospital、香川大学医学部分子微生物学教室(兼任)などを経て、2018年から現職。日本眼感染症学会理事長も務める。専門は眼感染症、角結膜疾患、角膜移植、白内障など。日本眼科学会眼科専門医。(2024年10月取材当時)

- 結膜炎の原因は「感染性」と「アレルギー性」目がかゆい時、もし感染力が強い「はやり目」が疑われたらうつさない対策も

- アレルギー性結膜炎は、今や日本で2人に1人を悩ます症状点眼薬はかゆみがあるときでなく決まったタイミングで差すのがポイント