大人になってからの発症にも注意を

大人もかかるアトピー性皮膚炎 原因と対処法は?

- 大人になってからの発症にも注意を大人もかかるアトピー性皮膚炎 原因と対処法は?

- 炎症を抑える飲み薬や注射薬も登場進化するアトピー性皮膚炎の治療薬 基本の塗り薬に、炎症を抑える飲み薬や注射薬も

2025.10.23 更新

かゆみや湿疹で皮膚の状態が悪化して、様々な困りごとが起こるアトピー性皮膚炎。推定患者数は約170万人で、この10年で約3倍に増えています。乳幼児から小児期に発症することが多いですが、大人のアトピー性皮膚炎も少なくありません。つらい症状で日常生活や社会生活に支障をきたすことも多いアトピー性皮膚炎の現状とセルフケアについて紹介します。

<ポイントのまとめ>

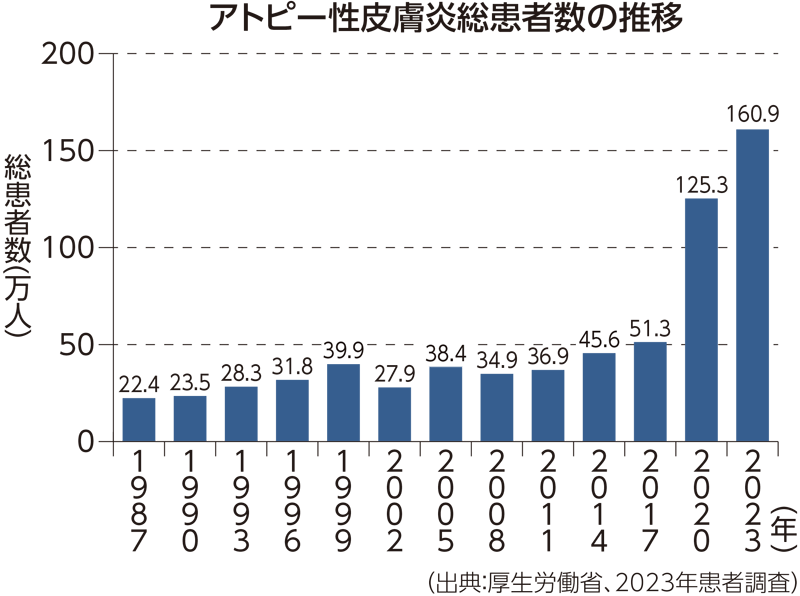

アトピー性皮膚炎は、主にアレルギー体質の素因を持つ人で、かゆみのある湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す病気のことです。患者数はこの10年で約3倍、40年近くで約7倍に増えています。乳幼児期や小児期に発症することが多い病気ですが、大人になってからの発症も少なくありません。

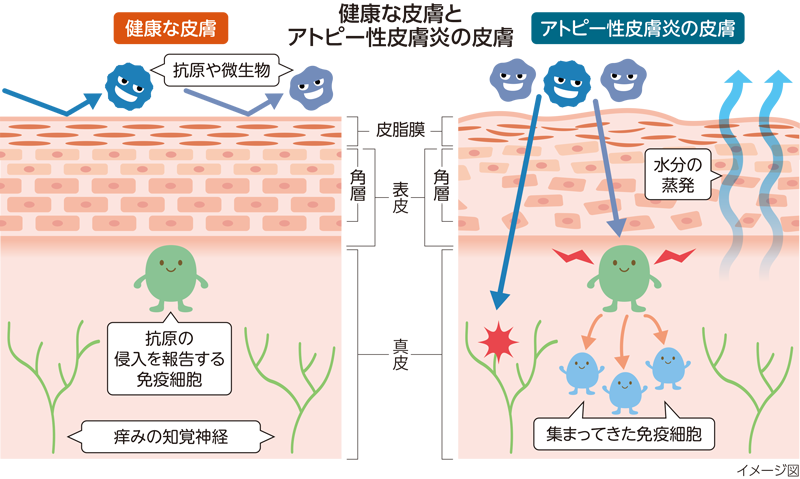

アトピー性皮膚炎の患者さんは、外界からの刺激を防ぐ「皮膚のバリア機能」が弱いため、皮膚が乾燥して、アレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)が侵入しやすい状態になっています。アレルゲンが皮膚の中に入ると、それを排除しようとして免疫細胞が集まり、炎症が起こり、かゆみや赤みなどの症状が出ます。

何がアレルゲンになるかは人によって異なりますが、一般に多いのはハウスダストやダニ、カビ、花粉、動物の毛やフケ、食物などです。野村皮膚科医院院長の野村有子先生は「アトピー性皮膚炎を疑う場合、その方にとって何が引き金になるのか、問診や血液検査、パッチテストなどでしっかり調べておくことが重要です」と強調します。

アトピー性皮膚炎の対策の基本は、保湿ケアと塗り薬です。セルフケアでは、肌や頭皮の洗い方や、保湿剤の選び方、上手な塗り方を知っておくことがとても重要です。

アトピー性皮膚炎はこの10年で約3倍に

厚生労働省が実施した「患者調査」によると、アトピー性皮膚炎の推計患者数は1987年は22万4,000人でしたが、2014年では45万6,000人、2023年には160万9,000人へと増えています。この10年で約3倍になりました。患者数増加の背景には何があるのでしょうか。アトピー性皮膚炎の患者さんを数多く診療している、野村先生は次のように話します。

「アトピー性皮膚炎の治療は近年、目覚ましく進歩しています。病態の解明が進み、診断基準も定まり、新しい治療薬が続々登場したのに伴い、医療機関を受診してアトピー性皮膚炎と診断される患者さんの数が増えているという側面がまず挙げられます。また、科学的な検証はこれからですが、近年の温暖化や天候不順、黄砂などによる大気汚染といった生活環境の変化も影響している可能性があります」

アトピー性皮膚炎とはかゆみを伴う湿疹を繰り返す疾患

日本皮膚科学会の「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」によれば、アトピー性皮膚炎は、「増悪と軽快を繰り返す、掻痒(そうよう)のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くが『アトピー素因』を持つ」と定義されています※1。アトピー素因とは、①本人または家族が、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎といったアレルギー性の病気の既往がある、②アレルギー反応に関与する免疫物質であるIgE抗体(免疫グロブリンの一種)が体内で作られやすい体質であることをいいます。つまり、アトピー性皮膚炎は、アトピー素因のある人で、かゆみのある湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す病気です。

アトピー性皮膚炎の湿疹は、かゆみを伴って赤くなったり、じくじく浸出液が出たり、皮がむけたりします。そのような状態が長く続くと、皮膚がごわごわと硬くなってきます。

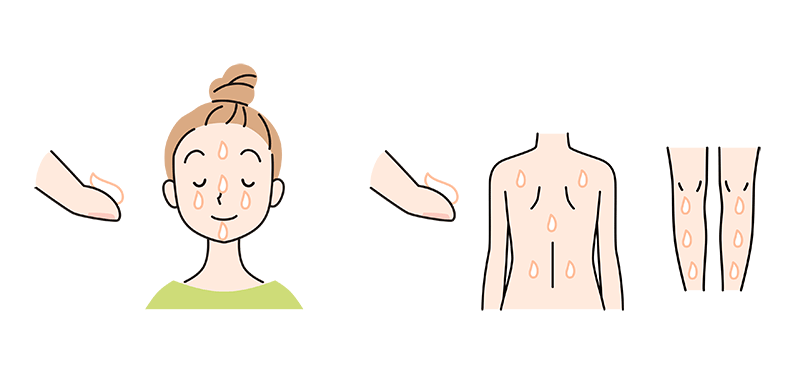

湿疹は、全身どこにでも出ますが、擦れたり汗をかいたりしやすい部分など、外からの刺激を受けやすい場所がひどくなりやすく、左右同じ場所に出やすいという特徴があります。年齢別に見ると、一般に2歳未満乳児期では頭や顔から始まって体幹や手足に広がることもあります。幼児・学童期(2~12歳)では首、ひざやひじの内側のやわらかい部位、鼠けい部、手首、足首などに、思春期・成人期(13歳以上)では顔や首、胸、背中などの上半身に症状が強く表れる傾向があります。このような湿疹とかゆみが半年以上(乳児の場合は2カ月以上)続く場合、アトピー性皮膚炎と診断されます。

- 1 日本皮膚科学会、「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」

アトピー性皮膚炎では皮膚のバリア機能が低下し炎症が起こりやすい

皮膚の最も外側にある「角層」には、外界からの刺激や異物の侵入をくい止め、皮膚の中の水分が失われるのを防ぐ「バリア機能」が備わっています。ところが、アトピー性皮膚炎の皮膚ではこのバリア機能が低下しており、アレルギーの原因になるアレルゲンが侵入しやすく、加えて皮膚の乾燥も進みやすい状態になっています。

アレルゲンが皮膚の中に侵入すると、それを排除しようと免疫細胞が集まり、炎症を引き起こす様々な物質(サイトカイン)を放出します。その結果、炎症が起こり、かゆみや赤みなどの症状が表れます。このとき、かゆみに耐えかねて皮膚を掻いてしまうと、さらにバリア機能が低下するとともに炎症も拡大するという悪循環に陥ってしまうのです。

アレルゲンは、ハウスダストやダニ、カビ、花粉、動物の毛やフケ、食物など様々で、これらがいくつも重なり合い、症状が起こることも少なくありません。

「何が悪化原因になるかは、人それぞれです。例えば食物では、ピーナッツなどのナッツ類やゴマに対するアレルギーが近年増えていると報告されています。食物アレルギーには食べてすぐに症状が出る即時型アレルギーと、数日後に症状が表れる遅延型アレルギーがありますが、遅延型アレルギーは皮膚炎として症状が表れやすい傾向があります。

また、例えばチョコレートなどをたくさん食べる患者さんでは、チョコレートに含まれるニッケルやコバルトなどの金属が体内に吸収された後汗の中に出て、それに反応して皮膚炎が悪化する例もあります。適切な治療のためには、何が引き金になっているのか、問診や血液検査、パッチテストなどでしっかりと調べることが重要です」と野村先生は話します。

なお、汗で症状が悪化する人の中には、皮膚に常在する「マラセチア」というカビの一種にアレルギー反応を示す人もいます。マラセチアは皮脂分泌が多く、汗をかきやすい部位にいるため、額や髪の生え際、鼻の横、耳の後ろ、わきの下などの炎症が悪化しやすくなります。

| 悪化要因 | 主な種類 |

|---|---|

| 皮膚への刺激 | 引っかく、衣類が擦れるなど |

| 肌に接触するアレルゲン | ハウスダスト、ダニ、カビ、花粉、動物の毛やフケなど |

| 食べ物 | 鶏卵、牛乳、木の実類、小麦など |

| 汗 | 汗の中に含まれる成分 |

| 真菌や細菌 | マラセチア(真菌)や、黄色ブドウ球菌など |

(監修:野村皮膚科医院、野村有子先生)

大人ではストレスなどが引き金で発症することも

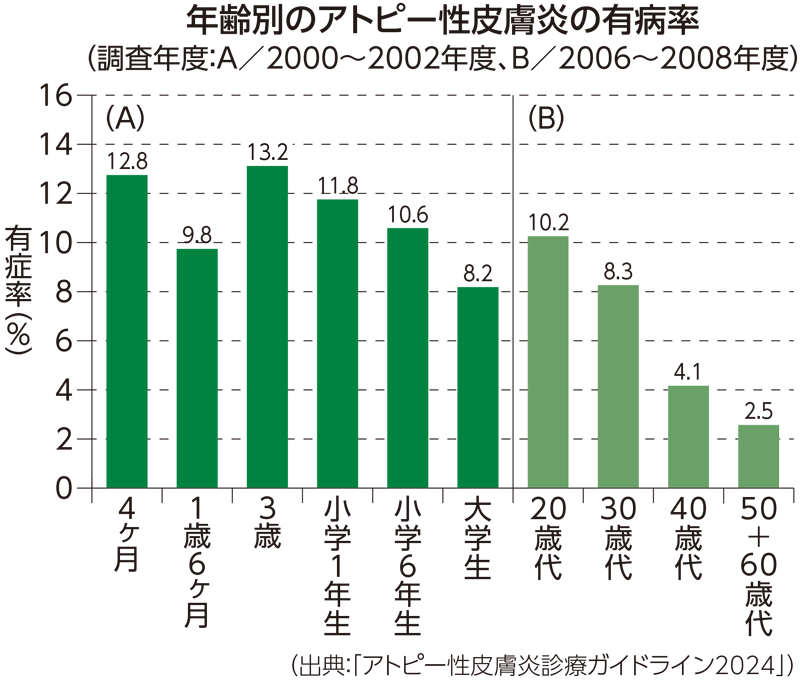

アトピー性皮膚炎は多くの場合、乳幼児期や小児期に発症し、加齢に伴い治ったり、軽快したりすることが多い病気です。疫学調査でも、乳幼児や小児では年齢が上がるに伴い有症率が低下しています※1。しかし、乳幼児期や小児期に発症した人の一部は大人になっても症状が残る成人型アトピー性皮膚炎に移行します。20~30代でも10%前後がアトピー性皮膚炎であると報告されており、若い成人においても頻度の高い皮膚疾患だといえます。また、乳幼児期や小児期に発症していなくても、大人になって発症するケースもあります。

(A)は2000~2002年度厚生労働科学研究の一環として行われた、保健所および小学校健診での医師の診断による全国規模のアトピー性皮膚炎有症率調査の結果。(B)は2006~2008年度厚生労働科学研究によるもので、大学生と大学職員を対象に成人のアトピー性皮膚炎有症率を調べた結果。

(出典:「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」)

「子どものころのアトピー性皮膚炎は良くなっていたのに大人になってからぶり返したという方もいれば、子どものころは何の問題もなく、アトピー素因もないのに大人になって急に発症したという方もいます。背景は人によって本当に様々ですが、大きな要因の一つにストレスがあるようです。例えば大学受験や一人暮らし、仕事のストレス、生活環境の変化などがきっかけになることもあります。また、花粉の時期に皮膚炎を起こし、それがきっかけでアトピー性皮膚炎を発症するケースもあり、さらにゴシゴシ肌を洗いすぎたり、間違ったスキンケアをしたりということが引き金になる場合もあるのです」(野村先生)

アトピー性皮膚炎対策の基本は保湿と塗り薬

アトピー性皮膚炎の人は、もともと皮膚のバリア機能が弱く、乾燥しやすいため、保湿が欠かせません。もちろん適切な薬による治療も大切ですが、まずは日ごろのスキンケアの重要性を意識しましょう。皮膚の洗い方、保湿剤の選び方や使い方などについて、野村先生に教えてもらいました。

洗い方

まずは、皮膚を洗って清潔にし、表面からアレルゲンとなる外部刺激物質を取り除くことが大切です。その際に重要なのが、皮膚を刺激したり、乾燥させたりしないことです。

「強くゴシゴシこするなどはご法度です。やさしく洗いましょう。まず、ぬるま湯で濡らした手のひらに洗浄剤を適量とり、きめ細かな泡を作ります。肌にその泡を置き、すべらせるようにして洗います。皮膚にとっては“手”で洗うのが最も刺激が少なく、やさしい方法です。タオルを使う場合は、柔らかいガーゼタオルなどを使うようにしてください」と野村先生はアドバイスします。

洗い流すときも注意が必要です。この場合も基本は“やさしく”です。

「熱く水圧の強いシャワーで流すと、皮膚の乾燥が進んでしまいます。入浴時は手おけでお湯をかける“かけ湯”を患者さんにはおすすめしています。子どもの体を洗い流すときは、“ゾウさんジョウロ”などを使うのもいいですね。すすぎ残しのないように、髪の毛の生え際やわきの下、鼠けい部などを入念に流しましょう。お湯の温度も大切です。熱すぎると皮脂が必要以上に奪われ、バリア機能が低下します。また、湯温が42℃を超えると皮膚のかゆみセンサーが働き、かゆみが出てきます。湯温は熱すぎない38~40℃程度にしましょう」(野村先生)

体を拭くときもやわらかいタオルを使い、こすらずにやさしく押さえるように肌の水分を取り、すぐに保湿ケアを始めます。

洗浄剤の選び方

どんな洗浄剤を選ぶかも重要です。

「アトピー性皮膚炎の方はもともと刺激に弱いので、香料や防腐剤の入っていない敏感肌の方向け用や乾燥肌の方向け用の洗浄剤を使うのがいいでしょう。患者さんには固形石鹸や泡ソープタイプおすすめしています」(野村先生)

保湿剤の選び方

保湿剤には、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のものがあります。「医薬品」は病気の診断、治療、予防を目的としています。医療機関で処方される処方薬と薬局やドラッグストアで購入できる市販薬(OTC医薬品)があります。「医薬部外品」は医薬品のような強い作用は持ちませんが、有効成分が配合されていて予防や衛生を目的としています。「化粧品」は人に対する作用が緩和なもので、皮膚等の保護や美化することを目的としています。

また、成分や剤型もさまざまな種類があります。自分の皮膚の状態や、塗る部位に合ったものを選びましょう。

「剤型にはローション、クリーム、軟膏タイプがあり、配合成分には、ヘパリン類似物質やワセリン、尿素など複数の種類がありますから、皮膚の状態に合ったもので、使用感がよいものを選んでください。ただし皮膚の状態が変われば、保湿剤を変更する必要性も出てきます。自分ではわからないときには医師や薬剤師とも相談し、そのときの皮膚の状態に適したものを使うようにしてください」と野村先生。

なお、保湿剤のうち「化粧品・医薬部外品」のものは赤みなどの異常が出ている部分には使用できないので、赤みなどの症状が落ち着いているときに使えるか、医師に相談してから使うようにしましょう。また、購入時には説明書きを読み、わからないときには薬剤師や登録販売者に確認してください。

保湿剤の塗り方

保湿剤の塗り方にもポイントがあります。塗る量と塗り方です。

まず塗る量。

「塗る量が少ないと、十分な保湿効果が得られません。目安になるのは『FTU(フィンガーチップユニット)』です。これは、大人の人差し指の先から第一関節まで乗せた量で、1FTUは約0.5gに相当します。ローションタイプの場合は、1円玉大が1FTUになります。これは大人の手のひら2枚分の面積、もしくは顔全体に塗る量。ステロイド薬などの外用薬を塗る際も同様です」(野村先生)

塗り方で気をつけなればならないのが力加減です。

「ゴシゴシすり込む方がいますが、それはNGです。すり込むと摩擦でかゆくなったり、皮がむけたりして、かえって炎症がひどくなることがあるからです。正しい方法は、1FTUの保湿剤を手のひら2枚分の範囲に3〜5カ所に取り分けるようにのせ、手のひら全体でやさしく伸ばします。保湿剤を指1本でのばそうとするとむらができて均一に塗れず、力も入ってしまうので避けましょう」(野村先生)

なお、保湿後にお化粧をする場合は、紫外線吸収剤や香料の入っていない、少し色の付くタイプの日焼け止めを下地として使い、その上にパウダーを載せると、きれいに仕上がります。

また外出中の保湿ケアでは、まず汗や汚れを洗い流したり、水に濡らしたタオルでやさしく拭きとったりした後に保湿剤を塗るようにします。

「水に濡らしたやわらかいハンドタオルをビニールポーチに入れて持ち歩けば、汗をかいたとき、さっと拭けて便利です」(野村先生)

【第一三共ヘルスケアの関連製品】

住環境の整備や十分な休養も大切

アトピー性皮膚炎は、アレルゲンや肌の乾燥をはじめ、いくつもの要因が重なって悪化します。日ごろのスキンケアで健やかな肌を保つように心がけるとともに、薬による治療を継続しながら、以下の点にも気をつけておきましょう。

| こまめに掃除をし、ダニやホコリ、花粉、ペットの毛などのアレルゲンをできるだけ除去する |

| 週に1回はシーツや布団カバーを洗濯する |

| 症状悪化の原因になる食べ物を避ける |

| 皮膚への刺激が少ない肌着やパジャマを着用する。汗を吸う綿などの素材、縫い目が直接皮膚に当たらないものがいい |

| 十分な睡眠をとる |

| 気分転換やリラックスできる時間を持ち、ストレスがたまらないようにする |

| 不規則な生活を避ける |

(監修:野村皮膚科医院、野村有子先生)

「落ち着いていた症状が急に悪化したときは、必ず原因があるはずです。例えば仕事が忙しくて疲れがたまっていた、暴飲暴食をした、風邪を引いた、大掃除をしてほこりまみれになった、といったケースがよく見られます。急に悪くなった場合は、その数日以内にどこに行って、何を食べて、何をしたか、ご自分の生活を振り返ってみてください。どんな状況で悪化するかを自分自身で把握できるようになります。悪化させない生活習慣を身につけることも大切です」と野村先生はアドバイスします。

専門家プロフィール

- 野村有子先生

- 野村皮膚科医院(神奈川・横浜市)、院長。

皮膚科専門医。慶應義塾大学医学部卒業。同大学皮膚科学教室入局、神奈川県警友会けいゆう病院皮膚科勤務などを経て、1998年に開業。院内にはアレルギー対応のモデルルームや、スキンケア製品や肌着などの展示コーナー、アレルギー対応のカフェを併設。アトピー性皮膚炎をはじめとした皮膚疾患の治療からスキンケアまで、きめ細かな治療・指導を行っている。

- 大人になってからの発症にも注意を大人もかかるアトピー性皮膚炎 原因と対処法は?

- 炎症を抑える飲み薬や注射薬も登場進化するアトピー性皮膚炎の治療薬 基本の塗り薬に、炎症を抑える飲み薬や注射薬も

![ミノン全身保湿クリーム[医薬部外品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_minon_zenshin_cream.jpg)

![ミノン全身保湿ミルク[医薬部外品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_minon_zenshin_milk.jpg)

![ロコベースリペア クリーム[化粧品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_locobase_cream.jpg)