トラネキサム酸

1965年に「トランサミン・カプセル」および「トランサミン注」として発売

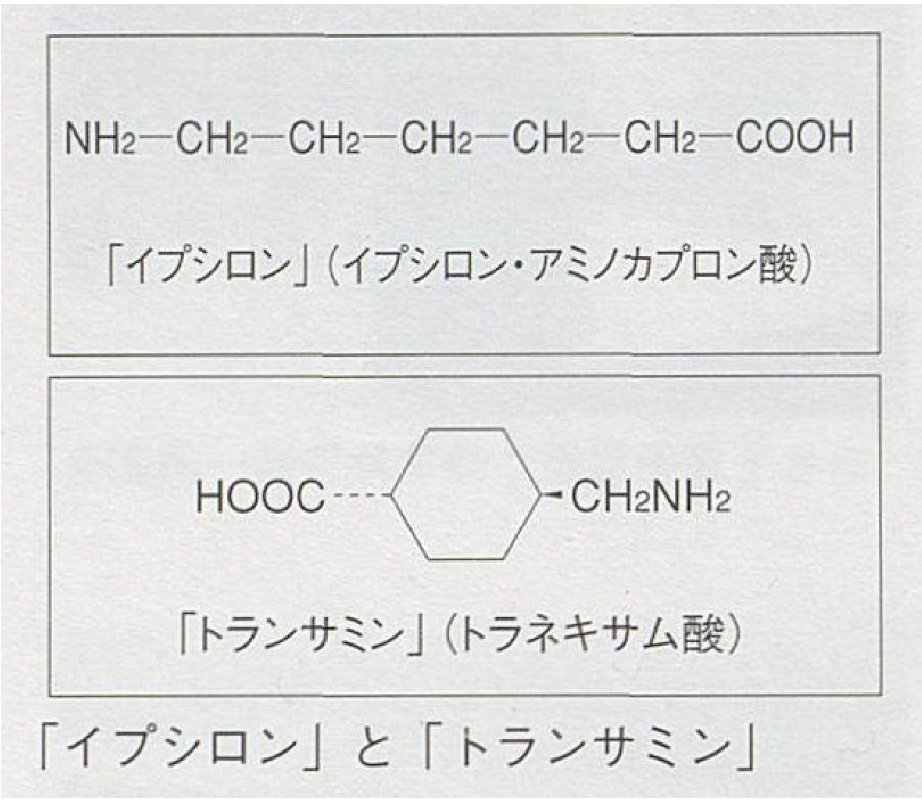

抗プラスミン剤「イプシロン」を発展させた「トランサミン」

「トランサミン」は、出血を引き起こすプラスミンの作用を抑える抗プラスミン剤の一つであり、その起源は1951年にさかのぼります。当時、岡本彰祐博士(神戸大学名誉教授)らによって発見されたイプシロン-アミノカプロン酸が、抗プラスミン剤の先駆けとして「イプシロン」の名前で第一製薬から発売になりました。

「イプシロン」は画期的な新薬として浸透していきましたが、抗プラスミン作用を確実にするには大量の投与が必要であることが明らかになり、発売から数年後に新薬の開発が始まりました。1964年に岡本博士らの研究により、「イプシロン」から合成した化合物、トラネキサム酸が、より強力な抗プラスミン作用を持つことを発見しました。トラネキサム酸は、1965年に第一製薬の創業50周年を記念し、「トランサミン」として発売されました。

トラネキサム酸から生まれた、しみ(肝斑に限る)を改善するOTC医薬品「トランシーノ」

「トランシーノ」の開発は、医療現場の声から始まりました。複数の皮膚科医からトラネキサム酸は(しみの一種である)肝斑に効くという証言があり、さらには文献にもその効果が報告されていることに第一製薬は着目しました。しかし、医療用医薬品としては適応外使用のため、新たに最適な1日の服用量、投与期間、長期服用の安全性など検討しなければなりません。OTC医薬品としての承認を得るには「新効能医薬品」という大きなハードルを乗り越える必要がありました。

臨床試験では、「顔のしみが薄くなる」ということを客観的なデータとして示し、トラネキサム酸の有効性を確認するため、肝斑の改善度を基準色95種類で評価できるスキントーン・カラースケールを独自に作成。さらに、顔をまったくの同一条件で撮影するため、ロボスキンアナライザーを導入し、実施しました。OTC医薬品としては大規模な臨床試験を経て、無事に承認を取得し、2007年に肝斑改善薬「トランシーノ」を発売しました。