水虫(足白癬)とは?

- 水虫とは、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が足裏の皮膚に増殖して起こる感染症です。

- 足ふきマットやスリッパの共有などで感染し、靴下や靴の中が湿度の高い状態になることで悪化します。

- 指の間が白くふやける、小さな水疱ができる、カサカサして皮がむけるなどの症状が現れます。

- 足の清潔、乾燥を心がけ、家族間での感染を避けることが大切です。治療には抗真菌薬が用いられます。

原因は?

- 白癬菌(皮膚糸状菌)というカビ(真菌)の一種が足裏の皮膚に感染することで起こります。

- 白癬菌はケラチンと呼ばれる皮膚のたんぱく質を栄養源とし、温かく湿った環境を好むため、靴下や靴で覆われ高温多湿となりやすい足部の皮膚(角層)でよく増殖し、感染が起こります。

- 水虫の人の足からはがれ落ちた皮膚についた白癬菌が、足ふきマットやスリッパなどを共有することでほかの人に感染します(水虫の人がいる家庭や、公衆浴場、スポーツジムやプールの足ふきマットには高率で白癬菌が存在することが知られています)。

- ただし、白癬菌が足の裏についてもすぐに感染するわけではなく、その日のうちに足を洗って清潔にし、乾燥した状態を保てば、通常は感染が成立する(うつる)ことはありません。

- 白癬菌が足についたまま、湿った靴下や通気性の乏しい靴を履き続けるなど、湿度が高く不衛生な状態で長時間過ごすことで、感染したり、また悪化したりします。

どんな症状?

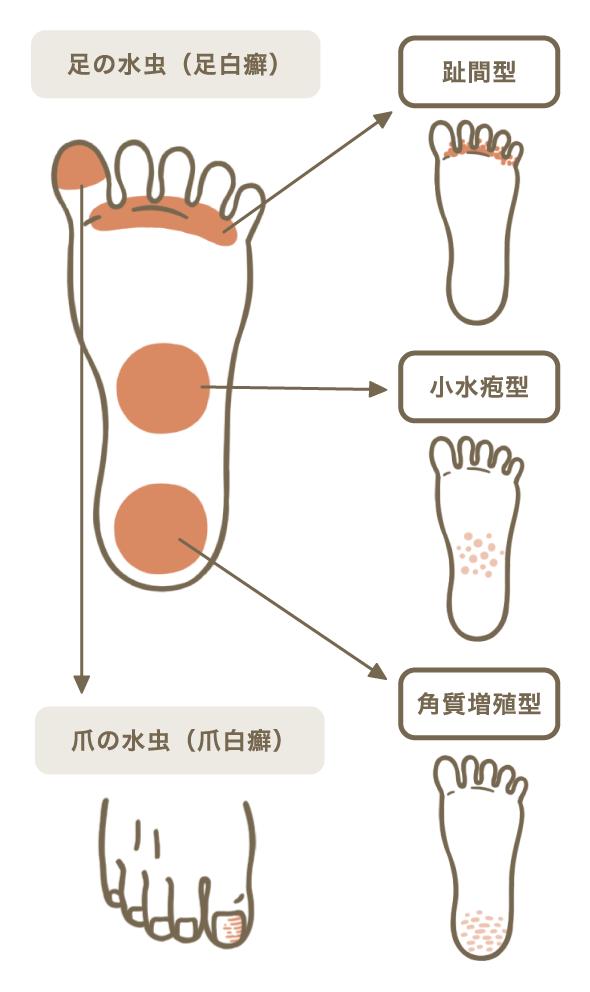

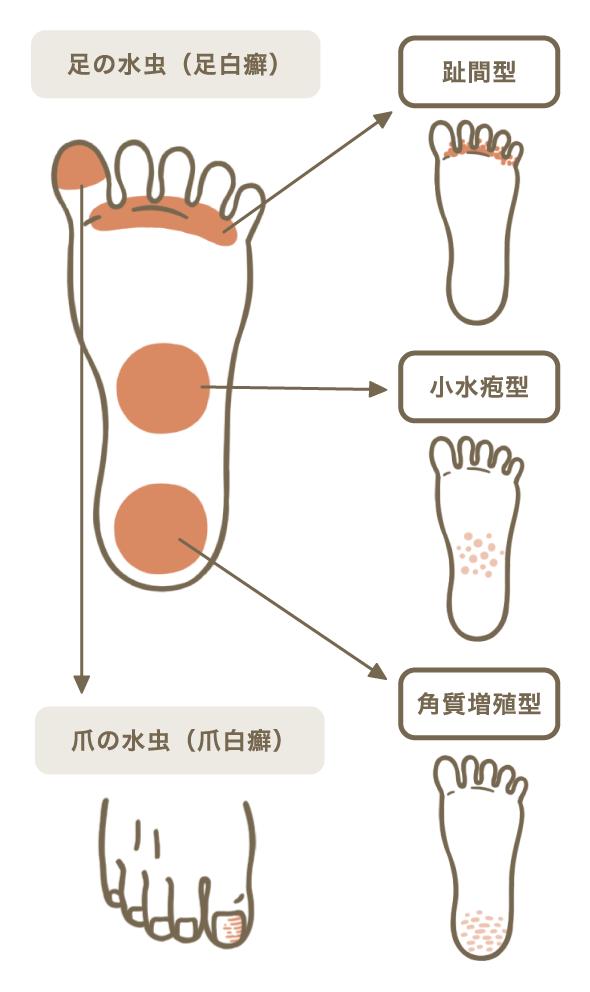

- 水虫には①趾間型、②小水疱型、③角質増殖型の3つのタイプがあり、それぞれ症状が異なります。

- 趾間型は、指の間の皮膚が白くふやけてじくじくしたり皮がむけたりするタイプで、最もよくみられます。

- 小水疱型は、足底・土踏まず周辺や足のふちに小さい水ぶくれが多発し、それが破れて皮がむけるタイプです。

- 角質増殖型は、足底全体に生じ、足の裏が硬く厚くなり、時にひび割れを伴う、比較的まれなタイプです。

水虫の種類(イメージ図)

水虫の種類(イメージ図)

- 「水虫=かゆい」というイメージがありますが、かゆみを伴う水虫は全体の10%程度です(特に小水疱型に多い)。かゆみがある場合も、特に夏季にかゆく、秋以降はかゆみがおさまっていることが多いです。

- 成人男性に多いイメージですが、女性や子どもも条件がそろえば発症します。高齢者にもよくみられます。

- なお、白癬菌は爪にも感染することがあり、「爪白癬(つめはくせん)」と呼ばれます。

- 爪白癬は、爪が白~黄色に変色して厚くなり、白い筋ができたりボロボロと崩れるのが特徴で、単独または足の水虫とともにみられることがあります。

対処・予防法は?

- 日常的に足を清潔に保ち、ムレを防ぎましょう。家庭内に水虫の人がいる場合は、足ふきマットやスリッパ、タオルなどの共有を避け、こまめに洗濯・清掃します。

- 足を洗うときは石鹸をよく泡立て、こすらずやさしく、指の間までしっかり洗いましょう。しっかりすすいだ後は、タオルで十分に水気を拭き取ります。

- 症状から水虫かなと思っても、水虫でないこともあります。まずは医療機関(皮膚科)で検査をしてもらい、水虫であるかどうかの診断を受けることが大切です。

- 水虫であることがはっきりすれば、抗真菌薬(塗り薬)による治療が有効です(内服治療が行われることもあります)。市販薬(OTC医薬品)にも抗真菌作用のある薬があります。

- 水虫の多くは春~夏季に悪化し、涼しくなると軽快します。ところが、これは治ったわけではなく、気温や湿度が下がって白癬菌が減少しただけで、また翌春には増殖して症状が再発することが多いため、水虫の治療では「治し切る」ことが大切です。再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2~4週間は治療を続けることが大切です。