「産後の心のサポート」は、戦略と周囲の手助けがカギに!【後編】

2025年08月19日

急激なからだの変化により、心身ともにアップダウンがある人が多いとされる産後。みなさんも“産後うつ”については、耳にしたことがあるはず。けれどもその実態や自覚する症状は、未解明な部分が多いとも言われています。産後ママはもちろん、これから出産を迎える女性とそのご家族やパートナーなどの周囲の方々に向けて、今回お伝えしたいのが“産後メンタルヘルス”の重要性。現役ママインフルエンサー集団with class mamaのまりさんの体験談をベースに、産婦人科医の海老根真由美先生にお話をうかがいます。

[お話を聞いたのは…]

出産前、パートナーと一緒に日常生活の戦略を立てておくこと!

まり:記事前編では、“産後うつ”により自覚することのある症状を発症させないようにするためには、出産後の生活や子育ての実態をあらかじめ理解して、シミュレーションしておくことが重要だとお聞きしました。私も当時を振り返ると、産後帰宅した直後に「この子を育てられる自信がない…」と不安になって。部屋は散らかっているし、ベビーベッドさえ準備していなくて。

海老根:出産前、パートナーと一緒に日常生活の戦略を立てておくことが大事なんです! そうしないと、泳げないのにいきなり海に飛び込むような状態になってしまいます。

まり:たしかに第一子のときは戦略なしで挑んでいました。家の中の荒れ具合とクタクタに疲れたからだ、さらには赤ちゃんがずっと泣いていて、自分が思い描いていた生活とのイメージにギャップがあって…。第二子の時には、私はこういう状態になるかも、と客観的に気持ちや状況を整理して準備しました。

海老根:環境を整えて育てやすい仕組みを用意することがとても大事ですね。

公的サポートについて情報を集め、活用することも戦略の一つ

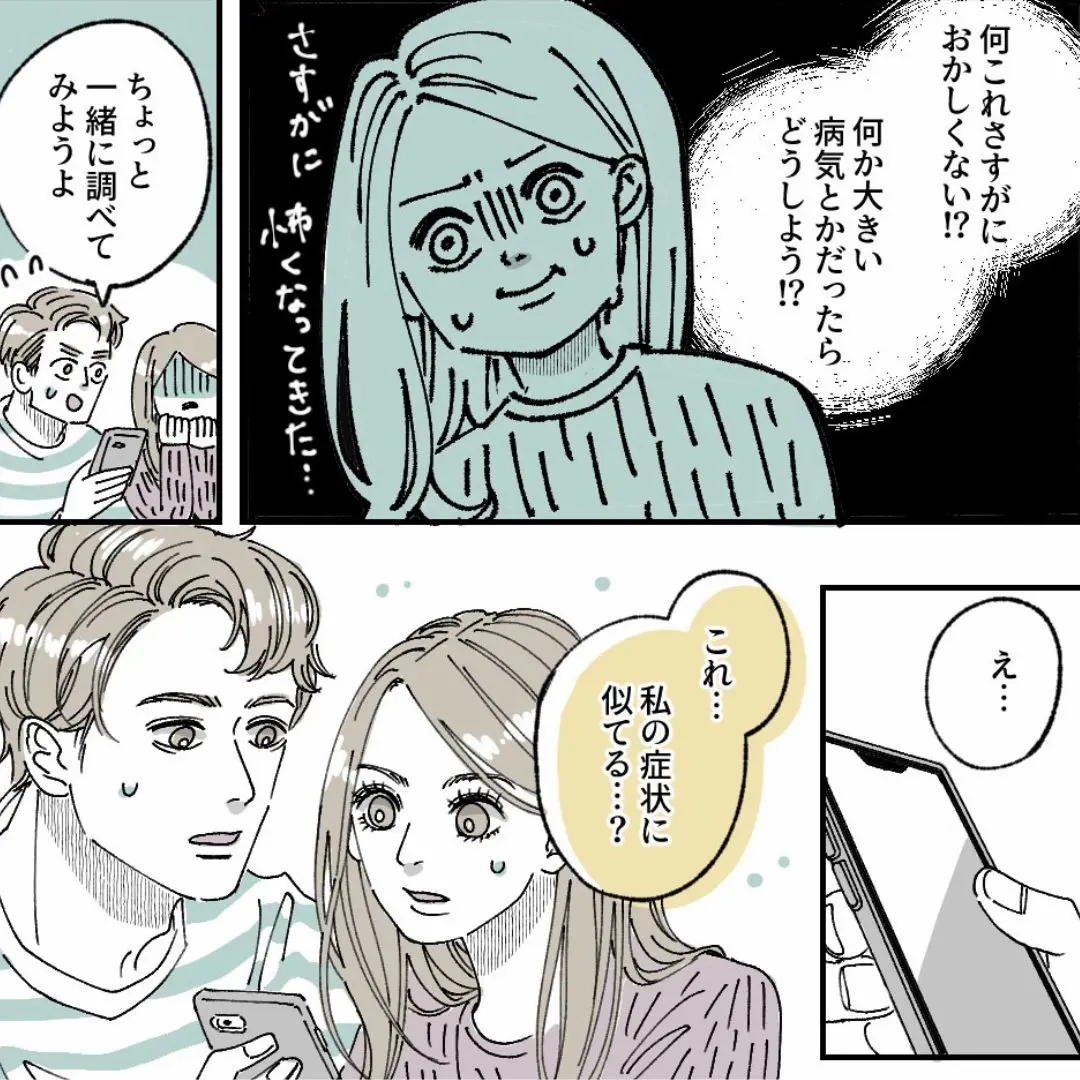

まり:私が“産後うつ”の症状を自覚した時は、鉛のようにからだが重くて起き上がることもできず、ごはんも食べられませんでした。

海老根:スマホの充電が残り1%、みたいな状態がずっと続くんですよね。

まり:自分でも状況が理解できていないし、まわりからしても「ずっと元気だったのに、どうして?」という感じで。上手く伝えることができなくて、一人でずっと泣いていました。“産後うつ”を家族に理解してもらうのって、難しいですよね。

海老根:今ではずいぶん社会の状況が変わってきて、少しずつ“産後うつ”についての理解も深まってきているように感じます。“産後うつ”の場合、女性が自ら病院に来るよりも、パートナーが連れてくることが当院では多いんですよ。「妻はこんな人じゃなかった」と心配して。

まり:社会が変わってきて、産後のママたちが一人で抱え込まずに、辛いときに辛いと言える環境になっていくといいですよね!

海老根:そうですね。市役所や区役所の保健センターや保健所に行ってみると、実はたくさんのサポートシステムが用意されています。宿泊型、日帰り型、自宅訪問型など、ニーズに合わせた形態で、助産師や保健師など専門職による母親の心身のケア、育児サポートを受けられます。あらかじめお住まいのある地域の中の情報を調べておいて、ぜひ活用してください。

まり:市区町村のサポートについて調べておくのも、戦略の一つですね!

海老根:実は母子手帳をもらうときに交付される冊子にも、公的サポートに関していろいろな情報が書いてあるんですよ。また、母子手帳をもらえば助成金の補助が受けられるというシステムもありますし、市区町村も誰が妊婦なのかを把握できるので、サポートしやすくなります。詳しくは自治体の情報をしっかりご確認くださいね。

誰しも自信がない子育て。褒めてくれる人がいると気持ちがラクに!

まり:産後に不調が続いたとき、症状に合わせて呼吸器科、内科と転々としました。“産後うつ”が疑われる場合、精神科と産婦人科のどちらに行けばいいでしょうか?

海老根:どちらに行ってもいいと言われていますが、産婦人科医はどのケースにも対応するので、まずは産婦人科に相談をして、そこから紹介状をもらってという流れの方がスムーズかもしれません。

海老根:でも、“産後うつ”のママにとって本当に必要なのは、子育てを「一緒に担うこと」です。今では一緒に子育てを頑張る男性が増えてきましたよね。男性自身が主体的に子育てを行うことはもちろん素晴らしいですが、ママが辛そうだったら実家から親を呼んであげたり、シッターさんを入れたり、周囲のリソースを活用しながら、育児の負担をみんなで分かち合える環境をつくり、気にかけることが大切です。

まり:辛さを共感してくれたり、育児を頑張っている自分を認めてもらえたり、「今日も頑張ってくれてありがとう」という言葉だけで嬉しかったりしますもんね。

海老根:そうなんです。誰しも子育てには自信がないものですから、それを褒めてくれる人がいると気持ちがラクになるんですよ。上手に褒め合い、上手にサポートを得ることで、産後のママたちの子育てが笑顔であふれるといいですね。

- 1

いいね!