「産後うつ」で自覚する症状と対処法は?一人で抱え込まずに周囲を頼る【前編】

2025年08月19日

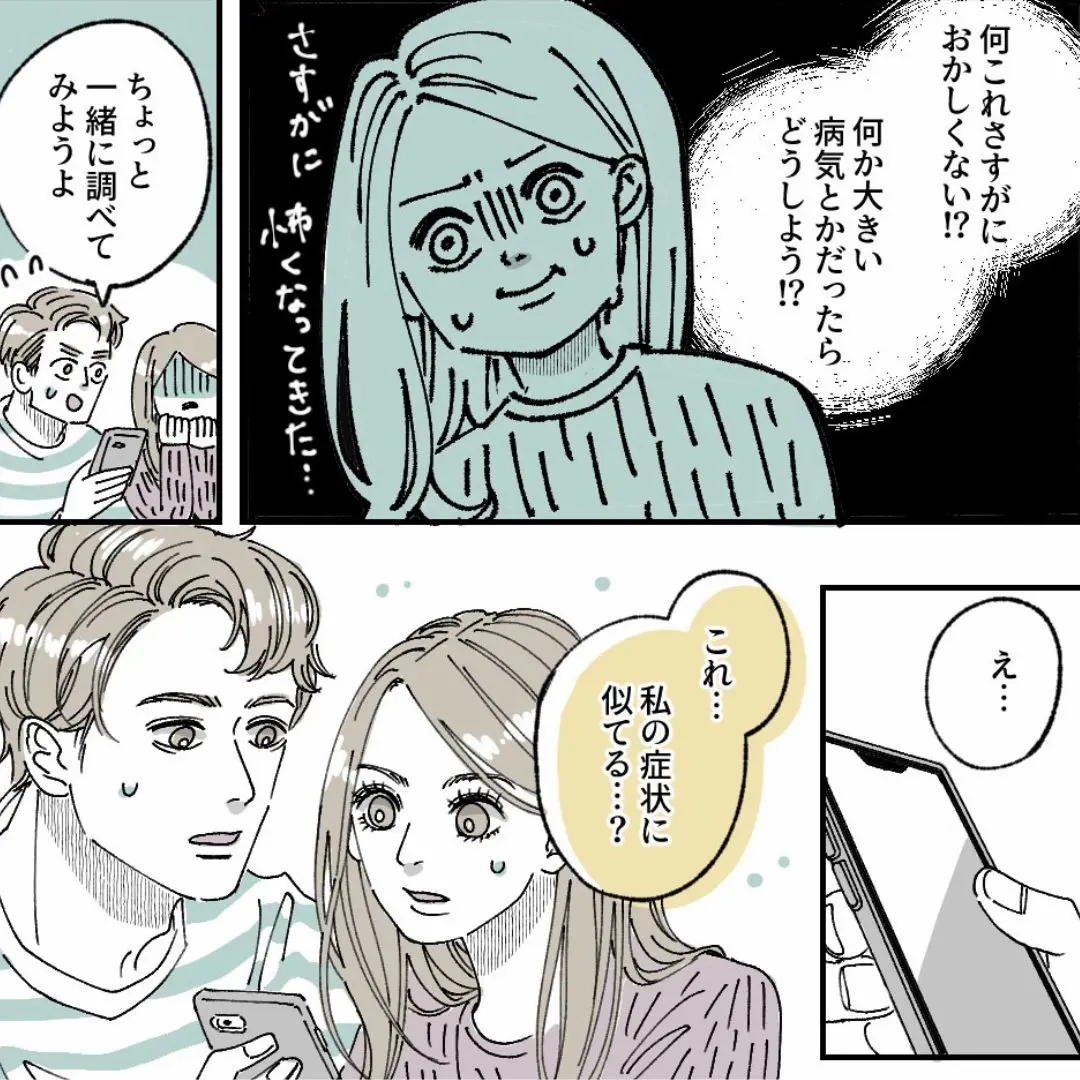

急激なからだの変化により、心身ともにアップダウンがある人が多いとされる産後。みなさんも“産後うつ”については、耳にしたことがあるはず。けれどもその実態や自覚する症状は、未解明な部分が多いとも言われています。産後ママはもちろん、これから出産を迎える女性とそのご家族やパートナーなどの周囲の方々に向けて、今回お伝えしたいのが“産後メンタルヘルス”の重要性。現役ママインフルエンサー集団with class mamaメンバーのまりさんの体験談をベースに、産婦人科医の海老根真由美先生にお話をうかがいます。

[お話を聞いたのは…]

一般的な“うつ”と“産後うつ”の違いは?

まり:私は第一子を出産後、“産後うつ”だと診断されました。「もともと元気だし、体力には自信があるから、私は大丈夫!」と変な自信があったのですが、まさか自分がそうなるとは…。一般的な“うつ”と“産後うつ”では、自覚する症状などにどのような違いがあるのでしょうか?

海老根:“うつ”と“産後うつ”は同じ“うつ病”のカテゴリーの中にありますが、病態が異なります。ただどちらの場合も、例えば気分が落ち込んだり、興味の喪失により楽しめなくなったり、食欲がなくなったり、寝られなくなったりなどの症状を自覚することがあり、“幸せホルモン”と呼ばれる神経伝達物質のセロトニンが足りない状態と言えます。“うつ”と“産後うつ”の違いとしては、子どもの成長や時間の経過とともに1年くらいで元の状態に戻っていくのが“産後うつ”と言えるでしょう。

まり:なるほど! 妊娠・出産に関連することが一旦落ち着いたとき、ラクになれば“産後うつ”の可能性があるということですね。

海老根:そうです。母乳をあげている間は、女性ホルモンの一つであるエストロゲンの分泌がほぼゼロの状態になります。それは急に更年期により自覚することのある症状があらわれたような状態で、不調極まりないんですよね。体調だけでなく、メンタルの不調にもこのエストロゲンが絡んできます。

まり:2時間おきに授乳をして、家族のごはんを作って、買い出しに掃除に…。やることがとにかく多いのに、自分の睡眠時間も十分に取れないですもんね。気持ちもイライラして、疲弊してしまって…。

海老根:からだを休める時間がないうえに、ママたちは栄養が圧倒的に足りていないんですよね。母乳は血液から作られますから、母乳で育てるとなると、しっかり栄養を摂ることが大事なんです!そんな状態で、疲れや心労が溜まると“産後うつ”により自覚する症状が出てくることがあります。

産後は身の回りのことが“できないことが当たり前”!サポーターを確保して、みんなで育てる意識を

まり:当時を思い出すだけで、うるっとしてしまいました。産後ママやこれから妊娠・出産を控えている人が、“産後うつ”の対策をするにはどうしたらいいでしょうか?そもそも対策できることなのかも気になります。

海老根:“産後うつ”の具体的な“特効薬”はまだないんです。だからこそ、一人で抱え込まずに、とにかく周りを頼ることが大事です。少し前のデータですが、もともと日本ではマタニティブルーズが少ないと世界で研究されていて(※)、実はその理由は里帰りなんじゃないかと言われています。

※出典:岡野禎治. Maternity Bluesと産後うつ病の比較文化的研究. 精神医学. (1991) vol.33, no.10, p.1051-1058

まり:私も第二子の時は、里帰り出産にしました! あとは第一子が生まれた時のことを反省して家の状況を私なりに整えて、ベビーベッドもレンタルをしておいて。その際は第一子が生まれた時のような症状は感じなかったです。

海老根:親の手を借りつつ、自分の身の回りのこともやってもらえるので、ほとんどのエネルギーを赤ちゃんに費やすことができますもんね。

まり:環境や状況的に里帰りができない人は、どうするといいでしょうか?

海老根:そうですね。やっぱり、そばに誰かがいる必要はあると思います。一人だと、子どもを置いてトイレに行くのも怖いという声も聞きます。自分の身の回りのことができなくなるので、産後にまず大事なのは、生活の中でサポートしてもらえる人を確保すること。それはパートナーでも、親でも、兄弟でも、友達でも、お子さんを預けることのできる外部サービスを利用するなどもいいです。“できないことが当たり前”なので、申し訳ないという気持ちを持たなくていいのだと私は伝えたいですね。子育て経験者に頼りましょう。

まり:できないことは誰のせいでもなく、サポートしてもらうことに負い目を感じる必要ないと。

海老根:はい! 特に今の女性はキャリアアップして自立心が強いと感じます。でもね、産後はどうやったって自立なんてできないと私は伝えたいです。子どもはみんなで育てていくという考えを持つことができれば、孤独を感じることもないのはないでしょうか。家の中でまだ話せない赤ちゃんと自分の二人だけという孤独感、そしてこれがいつまで続くんだろうという不安感が、“産後うつ”を悪化させる典型的な要因だと思います。

まり:私自身も「ママなんだから、自分一人でなんとかしなきゃ!」という思いが強すぎた気がします。

海老根:「一人で頑張るべき」という自立心が、刷り込まれているんですよね。ママの周囲には、サポーターが何人かいると心強いと思います。やっぱり子どもは社会の宝、ですから。もっとみんなで仲良く支え合って子育てができたらいいなと思います。

出産後の生活や子育ての実態を理解し、シミュレーションしておくこと!

まり:“産後うつ”になりやすい人に何か特徴はありますか?

海老根:特徴としては、真面目な人ですね。あとは計画通りにキャリアを積んできた、バリキャリ女性も陥りやすいです。計画外のことをするのが、子どもですからね! キャリアウーマンは、出産後に1〜2年休めば元の生活に戻る設定でいる人が多いんです。でもそうはいかない。私自身もまさにそうでした。出産後に当直もできると思い込んでいたんです。

まり:「こんなはずじゃなかった…」と思ってしまう人が、きっと多いですよね。

海老根:そうなんです。これは出産後の生活、そして子育ては教科書通りにはいかないものだと、あらかじめ織り込めていないことが原因だと私は感じています。もしもお子さんがいる家に泊まりがけで遊びに行けるようでしたら、その実態がよく分かると思いますよ。

まり:本当に先生がおっしゃる通りだと思います。新生児の実態なんて知らないし、新しい世界に足を踏み入れるシミュレーションができていませんでした。

海老根:とはいえ、いくらシミュレーションしてみても、事前に情報収集してみても、思わぬことが起こるのが子育てなので、気負い過ぎないでくださいね。生まれたての赤ちゃんを自分しか見る人がいないなんて不安な気持ちもあるでしょう。「なんでずっと泣いているの?」って。それを共有できる誰かがそばにいれば、気持ちがラクになって、メンタルヘルスは保ちやすいと思います。

後編では、“産後メンタルヘルス”を保つ具体的な戦略についてお聞きします。

- 1

いいね!