性教育、家庭でどうはじめる?年齢別に伝えたい内容と注意点

2025年10月01日

近年、学校やメディアでも取り上げられるようになってきた、家庭における子どもの“性教育”。

とはいえ、具体的にどう性教育を進めるべきなのか迷うご家庭も多いかもしれません。「いつから話すのが良いかわからない」「どこまで伝えるべきかわからない」など、悩む親御さんも少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は、教育現場で性教育に関する講演活動を行う坂本愛子先生に、性教育が必要な理由や、親として持つべき心構え、年齢別のポイントなどについてお話をうかがいました。

不安や戸惑いを抱える親御さんに向けて、家庭における性教育をサポートするヒントをお届けします。

性教育は「子どもが自分で自分の身を守るための術(すべ)」

――最近、子どもへの性教育に対する注目が高まっているのを感じます。なぜいま、性教育が重視されてきているのでしょうか。

坂本:まず考えられるのは、社会全体の性に関する認識が変わってきたことです。

約30年前、私が子どもの頃は、夜道を歩いていて怖い思いをしたり、痴漢に遭ったりしたという経験は「性犯罪」ではなく、“よくあること”として扱われてきた感覚があります。ほかにもいろいろな大人の言動に対して子どもが違和感を抱いたとしても、子どもの意思をたしかめる親はそれほど多くなかったのではないかと思います。

そういった風潮が、2017年頃の「MeToo運動(※1)」や国際的な動きなどをきっかけに変わってきました。性交同意年齢(※2)が13歳から16歳に引き上げられたり、性犯罪の公訴時効が延長されたりと、性犯罪を重く受け止めるようになったのです。

※1:性犯罪被害の体験をSNSなどを通じて告白する、国際的な運動のこと※2:性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢のこと。2023年7月13日から、13歳から16歳に引き上げられた

ユネスコは2009年に『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』という性教育の国際的な指針を発表していますが、近年では日本でも、文部科学省が『生命(いのち)の安全教育』として教材・指導の手引きを作成しました。全国の学校で子どもが性暴力から身を守るための啓発活動を進めるなど、国内外のさまざまな機関が新たな指針やコンテンツを打ち出しています。

こうした社会の流れを受けて、性教育への注目が集まってきているのではないかと考えています。

――性教育を行うことで、子どもにはどのような変化があるのでしょうか?

坂本:子どもに性教育を行うことは、子どもを性暴力の“被害者にも、加害者にも、傍観者にもしない”ことにつながります。

たとえば、子どもが痴漢の被害に遭った時。性の知識がないと、何が起こっているのかが理解できず、叫んだり逃げたりできない可能性があります。

自分の身を自分で守る術として、「知らない人について行っちゃダメだよ」と教える親御さんは多いかと思います。ぜひそれとあわせて、「世の中には他人のプライベートゾーンを見たり触わったりする犯罪もあるから、誰かがそういうことをしてきたら、『やめて』と言って良いし、周囲の大人に助けを求めても良いんだよ」と伝えてください。

それと同時に、「もしやめてと言えなかったり、逃げることができなかったりしても、あなたは何も悪くないよ。悪いのはそういうことをする人だから、あとからでも起きたことをちゃんと教えてね」とも伝えたいですね。

また、子どもが友達のプライベートゾーンに触るなどの悪ふざけをしていたら、日頃から積極的に注意しましょう。幼少期から性暴力の認識を高め、”うっかり加害者”になってしまうのを防げる可能性があります。さらに、周りで被害に遭っている人を見た時にその人を助けられるかもしれません。

家庭での性教育の第一歩は、親が正しい知識を身に着けること

――国や学校が性教育に注力しているなかで、家庭で性教育を行うことにはどんな意義がありますか?

坂本:性教育は先生や学校、自治体によって教え方や内容が大きく異なります。先生が教えたいと思っていても、各学校や自治体の方針によって教えられないケースもあります。

だからこそ、家庭としても教育機関に任せきりにするのではなく、最も身近な存在である親御さんから基礎知識だけでも教えてあげてほしいですね。

――性の話をすることに「戸惑い」や「気まずさ」を感じる親御さんもいるのではないかと思います。そうした感情とは、どのように向き合えば良いでしょうか。

坂本:いまの親御さん世代の中には、きちんとした指針にもとづいた性教育を受けてこなかった方が多いかもしれません。そのため、戸惑いや気まずさを感じるのは決しておかしなことではありません。

そこでまず大切なのは、親御さん自身が性に関する知識を深めることです。たとえば、『命育(めいいく)®』という医師専門家による性教育サイトでは、家庭で性教育を行うための年齢別・性別の伝え方や、性教育ツールなどが紹介されています。

保護者向けの本も多く発刊されているので、こうしたサイトや本を参照することで、知識を身につけるだけでなく、心の準備もできるようになるはずです。

坂本:また、直接話すことに少し気まずさを感じる時には、絵本を使って子どもに伝えることもおすすめです。最近は、家庭で性教育を行うことを想定してつくられた絵本もたくさんあるので、それぞれの家庭に合ったものを選んでいただけたらと思います。

もし、性行為について載っている絵本を使う場合、「自分たちのことも聞かれるんじゃないか?」と不安に思われるかもしれませんが、その時は「これはプライベートなことだからパパやママの秘密にさせて。ほかの人にも聞かないルールだよ」と説明すると良いでしょう。そのうえで、「でもこうやってあなたが産まれてきてくれて、とてもうれしかったんだよ」と、ポジティブな言い方をしてほしいです。

性教育は“人権教育”。年齢別に教えるべき内容とは?

――性教育において、教えるのが“早すぎる”ということはあるのでしょうか。

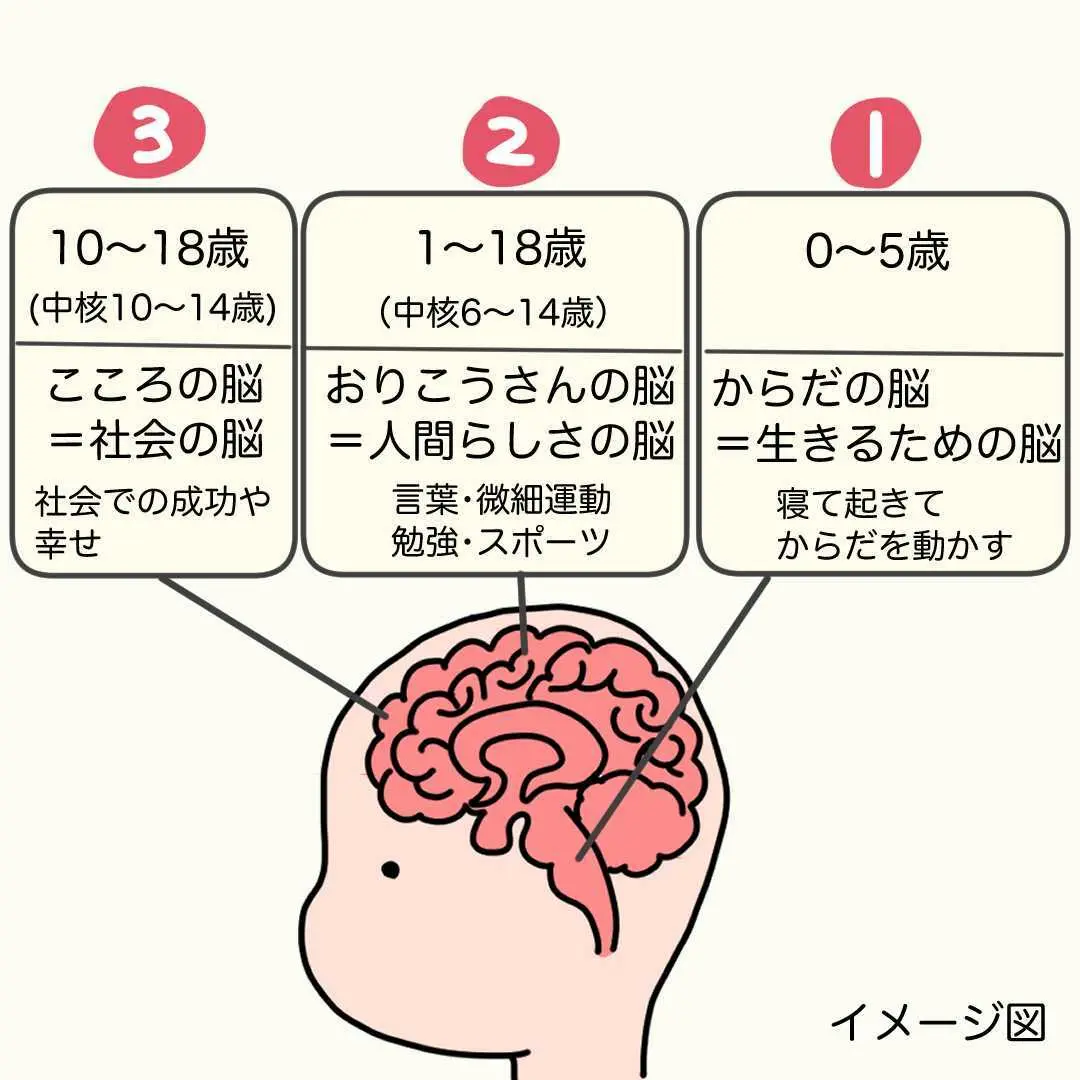

坂本:性教育と聞くと、“性行為について教えること”だと思われがちかもしれませんが、私は“人とどう関わるか”を教える人権教育だと考えています。そう考えると、何歳であっても早すぎることはないはずです。

また、「適切な性教育を受けた子どもは、性行動に慎重になる」といわれています。性教育によって、軽はずみな行動を避け、自分や相手を大事に考えて行動できるようになるんです。

――全年齢で共通して教えるべきことはありますか?

坂本:「性に関してSOSを出すことは恥ずかしいことではない」ということと、いざという時の公的な相談機関の情報も伝えてほしいと思います。

そうすることで、子どもが親に打ち明けにくいと思った場合でも一人で悩みを抱えることはなくなりますし、子どもから相談を受けた親御さんが対処に迷った時にも役立つためです。

また、どの年齢においても「あなたはあなたらしく生きて良いんだよ」と、性は多様であることも伝えてほしいですね。

――では実際に、家庭でどのような性教育をすると良いか、年齢ごとに教えてください。

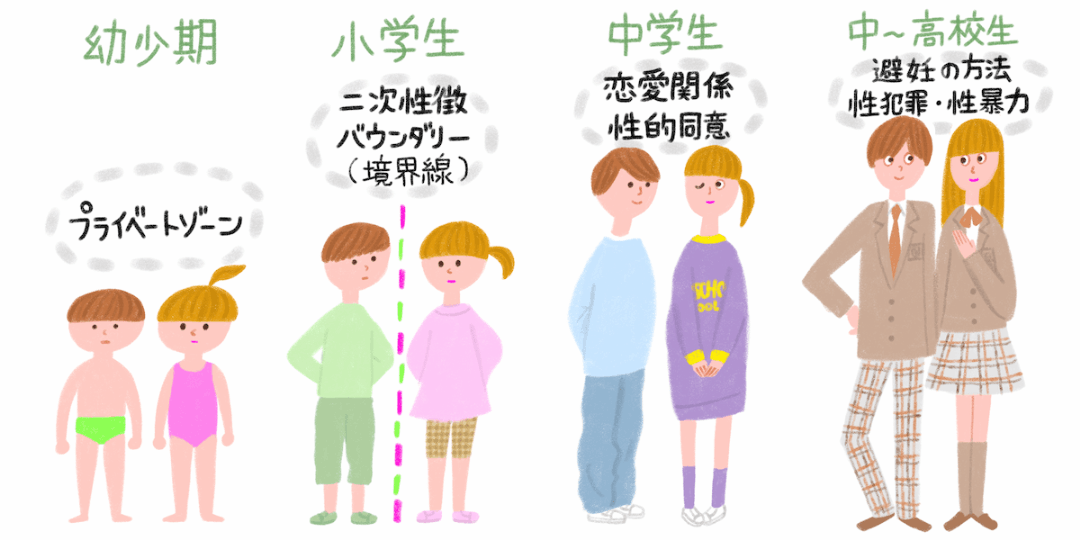

坂本:子どもに伝えるべき内容は、大まかに以下の4つの年齢区分で分けられます。ただ以下はあくまで目安なので、各ご家庭の関係性で判断をしてくださいね。

坂本:まず幼少期では、水着や下着で隠れる胸やお尻、口などを含めた、自分にとって大切な場所を指す“プライベートゾーン”について教えます。これによって、からだに触れようとしたりされたりする性犯罪の予防につながります。

小学生には、からだつきが変わってくる“二次性徴”の存在や、そうしたからだの変化には個人差があることを伝えます。また、自分と他人との“バウンダリー(境界線)”について教えることも重要です。

バウンダリーとは、自分と他者とのあいだに引く“心やからだの境界線”のこと。どこまで触れられても大丈夫か、どこからが嫌なのか、その境界線は人によって違います。「これ以上は近づかないでほしい」という距離感をお互いに尊重しなければいけないことを伝えましょう。

坂本:中学生になるにつれバウンダリーが発達してきたら、手をつないだり、キスをしたりする前に「手をつないで良い?」「キスをしても良い?」などと相手に確認して同意を得る“性的同意”の必要性を伝えます。

「嫌だったらいつでも言ってね」と伝えて、相手がいつでも断れる状況をつくることが大事だと教えましょう。また、「積極的なYESだけがYESなんだよ」「曖昧な態度の時はNOという意味だと認識しておいた方が良いよ」と言っておくことで、”うっかり加害者”になることも防げます。

恋愛関係が増えてくる高校生のころには、避妊方法としてピル(※)とコンドームのダブルプロテクトが理想的だと伝えたいですね。コンドームは、クラミジアなど不妊につながる性感染症の予防に大事なアイテムです。

ただ現実的には、避妊を相手に言い出せなかったり、避妊に協力してもらえなかったりする事例もあります。「思っていることを口に出せないのは、対等な関係性ではないから気をつけたほうがいい」ということを伝えてください。

※ピルは、婦人科で処方してもらうことができます。生理痛・PMS(月経前症候群)が重い場合はもちろん、生理周期を調整したいといった相談でも、まずは親子で一度婦人科を訪れてみるのも良いでしょう。ほかにも、思春期特有の不調による婦人科の受診目安について以下のページで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。■参考記事)思春期特有の子宮の未熟さによる不調には家族のサポートも重要に|セルフケアお役立ち情報|くすりと健康の情報局

大切なのは、性の悩みも打ち明けやすい関係づくり

――性に関する話をする時に、異性の子どもに対してだと戸惑いを覚える親御さんもいるかもしれません。そういった場合、どのように関われば良いですか?

坂本:親と子の性別の違いは、さほど重要ではありません。それよりも大切なのは、性教育について正しく理解し、適切に伝えられる人が伝えることです。もちろん、両親どちらも性教育の知識を持ってほしいですが、「何をどのように伝えるべきか」がわかっている親が伝えるのが良いでしょう。

また、性教育に自信がある大人はそんなに多くないかと思いますが、「性教育はきちんと学んだ人だけが行うもの」と身構えず、学んだ知識を家族に共有することからはじめてみてはどうでしょうか。

性教育の目的は、「子どもに性行為をさせないこと」ではなく、「何かトラブルがあった時に相談できる環境をつくること」だと思います。そのためには、親が性の話をタブー視せず、子どもを交えて話し合える環境づくりが大事です。

――日常会話のなかで、性教育の話題を無理なく取り入れるにはどんな工夫が有効でしょうか。

坂本:性教育は、幼少期からはじめるのが理想ですが、思春期からはじめる場合は、お互いに抵抗感が強くなりやすいですよね。

そういう時は、最初は一方的でも構わないので、テレビや新聞、身近なところで見聞きした性に関することを話題に出すだけでも大丈夫です。

たとえば、テレビを見ていた時に性にまつわるニュースが出てきたとします。そんなタイミングが、まさに性教育のチャンス。お子さんに聞こえるように、「こんなトラブルが起きるんだね」「私ならこんな時はこうするかな」などと独り言を言ってみるのもおすすめです。

そうすると、お子さんがいざ性に関するトラブルに巻き込まれた時に「うちの親はいつも性に関する話題を口にしているから、相談しても大丈夫かも」と思ってもらえる可能性が上がりますよね。思春期のお子さんが反応してくれなくても、一方的に話すだけでも十分意味があるんです。

ただこれはあくまでひとつのテクニックです。性教育の基盤となるのは、家庭内での日常的なコミュニケーションであることをご留意ください。

親の立場として最も避けたいのは、お子さんがひとりで悩んで誰にも相談できない状況になること。正しい知識を伝える性教育も大切ですが、まずはどんな悩みも気軽に打ち明けられる親子関係をつくることを目指して、気負いすぎずに取り組んでみてくださいね。

- 1

いいね!