食べ過ぎ飲み過ぎを防止。もあいかすみに聞く対策とリカバリーレシピ

2024年12月02日

クリスマスに忘年会など、なにかと外食が続きがちな冬のシーズンは、つい食べ過ぎ、飲み過ぎてしまうことも多いはず。普段と違う食生活になることで、胃腸に負担がかかったり、体調を崩したり、さらには体重が増えてしまったりすることも……。

そこで今回は、管理栄養士であり、SNSで紹介している「働く女性のための簡単時短レシピ」が大好評の料理研究家・もあいかすみさんに、食べ過ぎ、飲み過ぎを自制するコツや、そうなってしまったときのリカバリーレシピをお伺いしました。

食べ過ぎ、飲み過ぎによるリスクとは?

――食べ過ぎ・飲み過ぎはからだにどんな影響をおよぼすのでしょうか?

もあい:まず覚えておいてほしいのが、食べ過ぎや飲み過ぎをしても、摂取したカロリーがすぐ体脂肪に変わるわけではないということ。食べ物によって消化の時間が違うため一概にはいえませんが、およそ2〜3日で脂肪に変わり、目で見てわかる変化は2週間程度かかるといわれています。そのため、1、2日程度の食べ過ぎや飲み過ぎなら翌日の食事を控えめにするなどして調整すればあまりからだに負担はかからないでしょう。

ただ、何日も食べ過ぎ・飲み過ぎを続けていると、肥満や高血圧、生活習慣病のリスクが上がります。とくに肥満は、糖尿病や心筋梗塞などあらゆるからだの不調とつながっているので、そうなる前に対処することが肝心です。

――そもそも、適正な食事量の基準はあるのでしょうか?

もあい:厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、必要な摂取カロリーの目安は性別や年代、1日の運動量などによって異なりますが、例えば18歳以上50歳未満の女性の場合、1日に1,700~2,350キロカロリーとされています。この数値を超えると食べ過ぎといえるでしょう。毎回カロリーを計算するのも大変ですし、数値はあくまで目安として考え、あまり縛られないほうが良いでしょう。

食べ過ぎのサインを簡単に把握するコツは、定期的に同じタイミングで体重計へ乗ること。継続して測っていくなかで体重が増え続けていたら食べ過ぎのサインですし、逆に、大きく減ったら食事量が少なすぎる、もしくは何かからだに不調が出ているサインかもしれません。毎日でなくても、2~3日に1回や、1週間に1回などの頻度で測る習慣をつけると、からだの様子が把握できて食事量をコントロールする意識も芽生えてきます。

――自分のペースで定期的にからだの状態をチェックし、調整していくという考え方は、実践しやすそうです。では、お酒の飲み過ぎの基準はいかがでしょう?

もあい:厚生労働省が定める「健康日本21」では、1日の純アルコール量は約20gが節度ある適度な飲酒だと説明されています。この量はビールだとだいたい500ml(中サイズの瓶1本分)、日本酒だと一合です。ただ、お酒は人によってアルコールを分解しにくい体質の人もいるので、必ずしもこの量だから大丈夫とは言い切れません。

飲み過ぎかどうかの判断は、自分のからだの声を聞くこと。二日酔いや朝すっきり起きられないなど翌日に不調が出てしまったら、飲んだ量にかかわらず飲み過ぎだと判断しましょう。

冬のシーズンはお酒を飲む機会も増えると思います。周りに合わせるのではなく、自分に合った量で気持ちよく飲めるといいですね。

――ちなみに、お酒の飲み過ぎで不足する栄養素はあるのでしょうか?

もあい:ビタミンB1はアルコールを分解するために使われるため、お酒を飲み過ぎると不足しがちです。

ビタミンB1はほかにも糖質をエネルギーに変えたり、皮膚や粘膜を保護したりする働きがあるなど大事な栄養素ですが、水溶性なので、尿と一緒に排出されてしまい、からだのなかにストックできません。

ビタミンB1は、主に豚肉に含まれています。とくにヒレやモモなど脂身の少ない部位に多いので、お酒を飲んだら豚肉料理でビタミンB1を補充するといいでしょう。

「一口食べたら箸を置く」。食べ過ぎ防止で大切なこと

――忘年会や新年会など、年末年始は外食も増えてきます。その際に、食べ過ぎを予防できる方法はあるのでしょうか?

もあい:お腹が空いているときや、パーティーで盛り上がっているときは、あれもこれも注文したくなってしまいますが、1回の注文は「ちょっと少ないかも」というくらいの量で抑えて、何回かに分けて注文してみてください。

空腹は、血糖値が下がることで感じやすくなります。血糖値は食事をとると上昇し、満腹中枢を刺激します。満腹中枢が働くまでには食べてから20分ほどかかるため、一口食べたら箸を置く、という癖をつけてみてください。そうすると食べるスピードがゆるやかになり、そのあいだに満腹感も得られ、食事の量も自然と抑えられますよ。

――食事のスピードも食べ過ぎ防止につながるんですね。

もあい:はい。一気に食べると血糖値が急激に上がってしまい、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの病気につながりやすくなります。生野菜は血糖値の上昇をゆるやかに抑えてくれるので、食事の最初のひと皿にはサラダを選んでみてください。

ちなみに、1日に食べたほうがいい野菜の量は350g以上といわれています。これは両手に山盛り一杯分くらいの量で、男女どの年代でも不足しているといわれています(※「健康日本21」より)。必要な栄養素の観点から見ても、最初にサラダを頼んでみてはいかがでしょうか。

――お腹が空いていると好きなものを一気に食べたくなりますが、からだには負担をかけてしまうんですね。

もあい:健康的な食べ方は、ゆっくりと、よく噛むこと。よく噛むことで満腹中枢が刺激されますし、唾液と混ざることで食べ物の消化も促されるんです。唾液では主に炭水化物(でんぷん)を消化し、胃腸に届いたときの消化吸収をスムーズにします。そのため、噛まずに食べると胃にかかる負担も大きいでしょう。

ゆっくり食べればいい、といっても、長時間食べ続けることもおすすめできません。口のなかに食べ物が入った状態が続くと、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまうんです。飲み会が長時間にわたってお腹が空いていない状態でも食べ続けていると、食べ過ぎにもつながってしまいますよね。

「お酒のつまみに枝豆」は、理にかなった組み合わせだった

――お酒の飲み過ぎにも予防策はありますか?

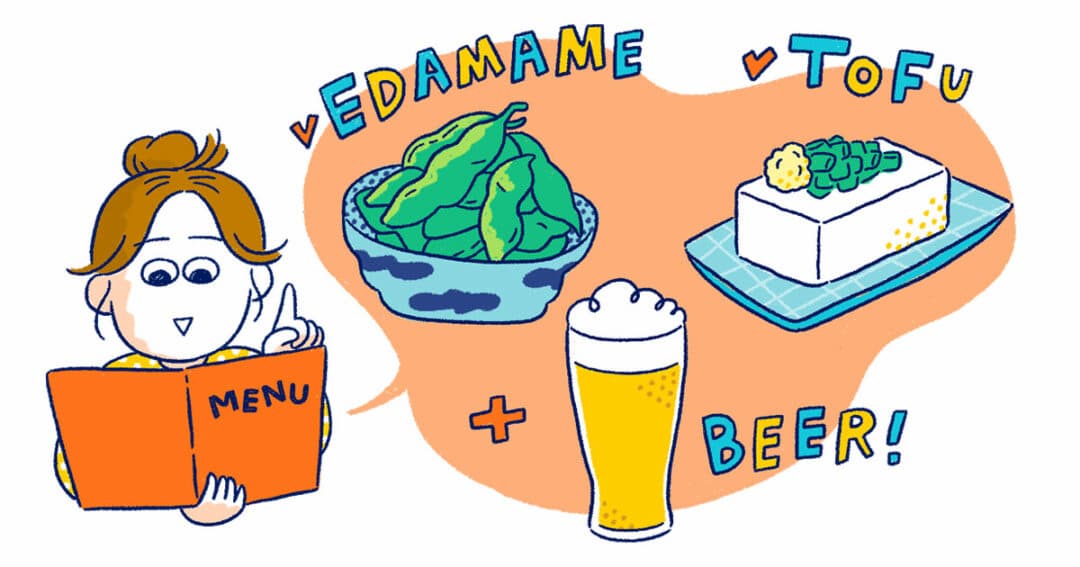

もあい:お酒と一緒にタンパク質を摂るといいでしょう。アルコールを分解する酵素は、タンパク質でできています。肉や魚にたくさん含まれていますが、高カロリーなので食べ過ぎには注意してくださいね。

おすすめは、低カロリーでタンパク質が多く摂れる植物性タンパク質。枝豆や豆腐といった豆類にふくまれます。

――なるほど、お酒のおつまみに枝豆や冷ややっこは定番ですが、とても理にかなったメニューだったんですね。では、食事前にできる予防についても教えてください。

もあい:空腹でいきなりお酒を飲むと酔いやすく、二日酔いにもなりやすいので、たとえばコップ一杯の水を先に飲むなど胃に何か入れておくといいでしょう。胃のなかでお酒が中和されて酔いにくくなります。よく、「お酒を飲むときは同量の水を一緒に飲むといい」といわれるのもこれが理由です。

――まとめると、まず食べ始めは生野菜や枝豆、豆腐などを注文。そして水を一杯飲んでからお酒を飲む、ということですね。なんだかすぐにお腹いっぱいになりそうです。

もあい:はい、自然と飲む量も食べる量も抑えられますよ! それでも食べ過ぎ、飲み過ぎてしまったら、翌日にしっかりリカバリーしましょう。

次に紹介するのが、食べ過ぎや飲み過ぎによる、むくみや胃腸のダメージに効果が期待できるリカバリーレシピです。

もあいさんおすすめ!簡単リカバリーレシピ

(1)【むくみ解消】肉巻き白菜

(2)【胃腸の働きを回復】レンジで肉団子キャベツスープ

- 1

いいね!

![2025年7月のプレゼント「Regain免疫ケア青汁[機能性表示食品]」の画像](/kenko-bijuku/assets/2507_present_20wRK.png)