心身の疲れ、気づいてる?3呼吸で自分の状態を知るマインドフルネス

2025年04月01日

年度が変わる春。新生活がスタートし、人間関係が刷新される方もいるでしょう。環境が大きく変化すると、心にゆとりがもてず、気持ちがゆらぎがちになることも。そんなときは、ぜひマインドフルネスの習慣を取り入れてはいかがでしょうか。

今回お話をうかがうのは、荻野淳也さん。20年以上にわたり外資系コンサル会社やベンチャー企業など多くの会社で企業経営や組織マネジメント、リーダーシップ開発などに携わり、現在は一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート(MiLI)代表理事として、マインドフルネスを軸としたコンサルティングやエグゼクティブコーチングや、Googleが開発したマインドフルネスプログラム・サーチ・インサイド・ユアセルフ(SIY)の認定講師もされています。

そんな荻野さんに、マインドフルネスの本質やメリット、どのように仕事や日常生活に活かせるかを探ります。

適応力が高い人ほど気づかず蓄積してしまう、心身の疲れやストレスに目を向けるには?

――春は新しい人との交流が始まることも多い時期です。環境に慣れるため頑張りすぎて気疲れしたり、ストレスが溜まってしまったりする人も多いと思います。こういったことはどういう人に起こりがちなのでしょうか?

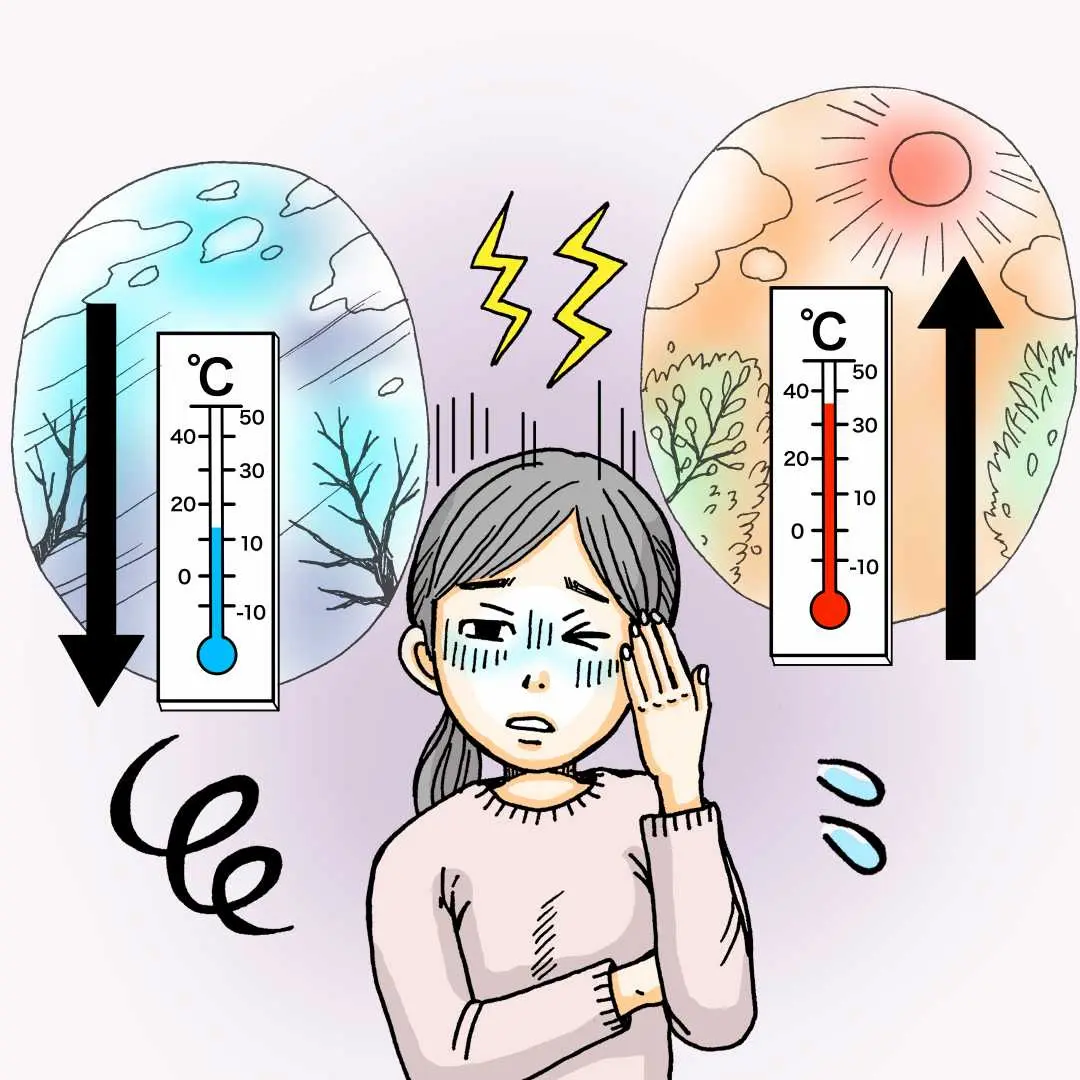

荻野:社会人として、所属する職場や何かしらのコミュニティなど組織のルールにしっかりと従い、その環境にすぐ適応できてしまう人ほど、多いと思います。つねに周囲へ気を配り、早くその環境に慣れようと頑張るため、そのぶん疲れやストレスも溜まりやすくなってしまうんです。

新しい環境に適応することはなかなか大変です。得意な人でも3か月から半年くらいはかかると思います。また、自分では「慣れた」と思っていても、心やからだに負荷がかかっていることは少なくありません。

荻野:僕自身、さまざまな会社で働いてきたので、環境には適応しやすいほうだと思います。ただ、働き詰めの日々を当たり前ととらえ、体の疲労や不調、心にのしかかるプレッシャーなど、受けているストレスを見逃したまま日常を過ごしてしまっていたことがありました。

――「ストレスを溜めていることに気がつかない」という状況、わかる気がします。荻野さんはその状況をいつ理解したのでしょうか?

荻野:私の場合は、働き詰めだった時期に、知り合いの誘いで90分のヨガのレッスンを受けたことで気づきました。レッスンを終えたあと、温泉に入ってから極上のマッサージを受けたときのような、心もからだもほぐれたような感覚になったんです。そこで、自分は普段かなり緊張した状態だったことに気づき、衝撃を受けました。きっとストレスが常態化してしまっていたんですね。

その体験から、ストレスをケアするためにはまず、「ストレスがある」ということに気づくことが重要だと実感し、そのための方法としてマインドフルネスに行き着いたのです。

――そもそも「マインドフルネス」とは、どういったものなのでしょうか?

荻野:マインドフルネスは、「いま、ここに気づいている状態」を指すものです。「いま、ここ」に注意を払うことによって、まずは自分自身の状態に気づくこと、つまり「自己認識(セルフアウェアネス)」ができるようになります。

マインドフルネスのワークはよく、瞑想やストレスをなくすためのアプローチなどと誤解されるのですが、そうではありません。ワークを行うことで必ずしも思考がクリアになり、心がスッキリするわけでもありませんし、そういう状態を目指さなければいけないというルールもないのです。

マインドフルネスのワークは、「ストレスが溜まっているな」とか、「体が結構疲れている」「頭の中がいっぱいいっぱいだ」という、いまの自分の状態に気づきやすくするためのものです。

電車の待ち時間にもできる!ライフスタイルにあわせたマインドフルネス

――初心者でも実践しやすいマインドフルネス方法はありますか?

荻野:おすすめは「3呼吸のマインドフルネス」です。3つのステップはこのようになります。

呼吸は、鼻から息を吸って、鼻または口から息を吐きます。最初は忙しい感じがするかも知れませんが、慣れてくるといつでもどこでも、マインドフルネスの状態に立ち戻りやすくなることを感じられると思います。

ちょっとした待ち時間、始業の前、休憩から仕事に戻るタイミング、エレベーターに乗るときなど、スキマ時間で実践してみましょう。

――「今日はしっかり時間が取れる」という場合、どのようなポイントを押さえて行うといいですか?

荻野:ライフスタイルに合わせてマインドフルネスを行うタイミングを決めると続けやすくなります。時間も5分、10分、15分など決めて、集中できる場所を選ぶことがおすすめです。

この時間は呼吸に集中していくのですが、そこで雑念が現れたり、注意散漫になったりすることもあります。それに気づき、「いま、別のことを考えていたな」など自分の状態をそのまま受け止めて、また自分の注意を呼吸に戻していく。これを繰り返していきましょう。

こちらは朝起きたときや、休み時間、寝る前の時間に実践すると気持ちが切り替えられると思います。もちろん、毎日継続することが大切なので、まずは3呼吸のマインドフルネスだけでも構いません。

――マインドフルネスを実践することで、具体的にどのような変化が起きるのでしょうか?

荻野:マインドフルネスのワークを毎日続けると、「今日は気持ちがいいな」とか「違うことばかり考えてしまうな」とか「イライラしているな」といったことに気づき始めます。そのような「気づきの力」が養われると、そのときの自分に必要なこともわかるようになり、セルフマネジメントのための行動につなげられるでしょう。

自分の心やからだの状態を知ることが、他者とのいい関係をつくる

――近年は世界的にマインドフルネスが浸透し、特にビジネスシーンで活用されています。なぜでしょうか?

荻野:ストレスをうまくセルフマネジメントし、仕事のパフォーマンスを上げるためにも、マインドフルネスという手法が世界的に求められているのだと思います。

現代は、変化が激しく将来の予測が困難な時代だといわれています。そんななかでも、職場などの環境では成果を出していくことがさらに求められ、さまざまなストレスやプレッシャーがかかりやすくなりました。そこで多くの企業が社員のセルフマネジメントやウェルビーイング観点で、マインドフルネスの手法に注目せざるをえない状況になってきたのではないでしょうか。

また、最近のビジネスシーンでは、「EQ(EI:Emortional Inteligence・感情的知性)」という自分や周囲の人の感情を把握し、コントロールするスキルも重要視されています。EQが高い人は、自分と対立する意見も受け止められる、相手を理解しようと耳を傾ける力があるといわれているからです。

EQを高めるためには自己認識力(セルフアウェアネス)が重要だといわれています。そういった面でも、「気づきの力」を養うマインドフルネスは注目されていますね。

――EQはいい人間関係を構築するためにも必要なことのように思います。その点で、マインドフルネスはどのように効果的なのでしょうか。

荻野:相手の個性や価値を認め、理解し合える関係性の構築に効果的です。もちろん一朝一夕には築けませんが、EQに必要な自己認識力(セルフアウェアネス)はマインドフルネスで高められます。その力を他者に対しても発揮することで、相互理解へとつながっていくのです。

生産性が高いチームの共通点には、「心理的安全性」があります。心理的安全性とは、単に和やかに過ごせる場ではなく、お互いに信頼し合い、健全な衝突ができる状態です。そういう状態であれば、目的に向かって思っていることを言い合い、自分とは相対する意見を受け入れながら切磋琢磨することができるでしょう。

──「心理的安全性」はビジネス以外でも必要なことだと思います。家族やパートナーにもマインドフルネスの状態でいてほしいと思った場合はどうおすすめしたらいいでしょうか?

荻野:第一に、相手が主体的にやってみたいと思うことが大切です。他者にマインドフルネスを促すコツは、まず自分自身が実践して変化すること。自分が変わることによって、周りの人も変化に気づき、「じゃあ、自分もやってみようかな」と自分からマインドフルネスに取り組んでくれることもあります。

――ちなみに、自分を責めてしまい、ネガティブになりがちな人にも、マインドフルネスは有効なのでしょうか?

荻野:はい。マインドフルネスは「評価や判断することを手放す、保留する」という考え方が大切なんですね。人は、悪い状態のときもあれば、いい状態のときもあります。つねに自分自身が変化していることを理解できると、あるがままに物事を受け止められるようになるんです。

そうすると、「セルフコンパッション」という、自分自身に対して思いやりや慈しみを持つ考え方ができるようになります。自分を責めてしまいがちな方は、「自分自身を受け止める器を養える」という感覚で取り組むといいでしょう。

毎日を生き生きと過ごすために、まずは8週間続けてみて

――忙しいときでもマインドフルネスを継続するために、どういう心がけで取り組むといいでしょうか?

荻野:大切なことは、「取り組む姿勢」です。難しさを感じたり、なかなか効果が出なくて「これは意味があるのだろうか」と考えたり、「向いていないのかな」と思ったり。そういった評価や判断をいったんやめて、「自分自身の状態に気づくための練習をしている」ととらえると、もっと気軽にマインドフルネスを続けられると思います。

多くの研究では、習慣が定着し実践の効果を実感するまでに8週間程度かかるといわれています。ですからまずは8週間、毎日続けたいところですね。そうしていくうちに、「今日は15分間集中できた」「スッキリできた」という体験もできるでしょう。

そして、マインドフルネスは、継続することによって共感などをつかさどる脳の部分を活性化することがわかっています。これは神経可塑性(しんけいかそせい)という脳の性質によるもので、どこに注意を向けていくかによって脳が刺激され、その機能と構造が変わっていきます。ですから、筋トレと同じように、マインドフルネスも継続することが大切なんです。

――最後に、これからマインドフルネスを取り入れようとしている方に、メッセージやアドバイスがあればお願いします。

荻野:これからの時代を生き生きと過ごすためにも、子どもから大人まで、すべての人にマインドフルネスが必要だと思っています。マインドフルネスは向いている、向いていない、できる、できないは関係ないので、ぜひ毎日継続してやってみてくださいね。

- 1

いいね!