二日酔いの原因

どうして症状が起こるの?

お酒を飲みすぎた翌日に起こる、吐き気や胸やけ、頭痛などの不快な症状が「二日酔い」です。二日酔いは、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドにより引き起こされると考えられていますが、実際にはそのメカニズムはよくわかっていません。

アルコールで脳の神経細胞が麻痺しているのが「酔った」状態

私たちがお酒を飲むことで体内に入ったアルコールは、胃で約20%、小腸で約80%が吸収されます。その後、血液の中に入ってからだ中を巡りますが、脳に到達すると、アルコールが脳の神経細胞を麻痺させます。その状態が「酔った」状態なのです。

どのぐらい酔っているのかは血液中のアルコール濃度が判定の目安になります。アルコールの血中濃度によって、酔いの状態は「爽快期」「ほろ酔い期」「酩酊初期」「酩酊期」「泥酔期」「昏睡期」の6段階に分けられます。下の表が血中濃度と酒量、酔いの状態の一般的な目安となりますが、実際には「飲んだ酒量」と「酔いの状態」には個人差が大きいといえます。

アルコールの血中濃度と酔いの関係

| 酔いの段階 (アルコールの血中濃度(%)) |

酒量 | 酔いの状態 |

|---|---|---|

| 爽快期 (0.02~0.04) |

ビール中びん1本/日本酒1合/ウイスキーシングル2杯 | さわやかな気分になる、皮膚が赤くなる、陽気になる、判断が少し鈍くなる |

| ほろ酔い期 (0.05~0.10) |

ビール中びん1~2本/日本酒1~2合/ウイスキーシングル~3杯 | ほろ酔い気分になる、手の動きが活発になる、理性が失われる、体温が上昇し脈が速くなる |

| 酩酊初期 (0.11~0.15) |

ビール中びん3本/日本酒3合/ウイスキーダブル3杯 | 気が大きくなる、大声でがなりたてる、怒りっぽくなる、立つとふらつく |

| 酩酊期 (0.16~0.30) |

ビール中びん4~6本/日本酒4~6合/ウイスキーダブル5杯 | 千鳥足になる、何度も同じことを話す、呼吸が速くなる、吐き気・おう吐が起こる |

| 泥酔期 (0.31~0.40) |

ビール中びん7~10本/日本酒7合~1升/ウイスキーボトル1本 | まともに立てない、意識がはっきりしない、言語がめちゃくちゃになる |

| 昏睡期 (0.41~0.50) |

ビール中びん10本超/日本酒1升超/ウイスキーボトル1本超 | 揺り動かしても起きない、大小便はたれ流しになる、呼吸はゆっくり深い、死亡することもある |

公益社団法人アルコール健康医学協会より

体内に入ったアルコールは肝臓で分解される

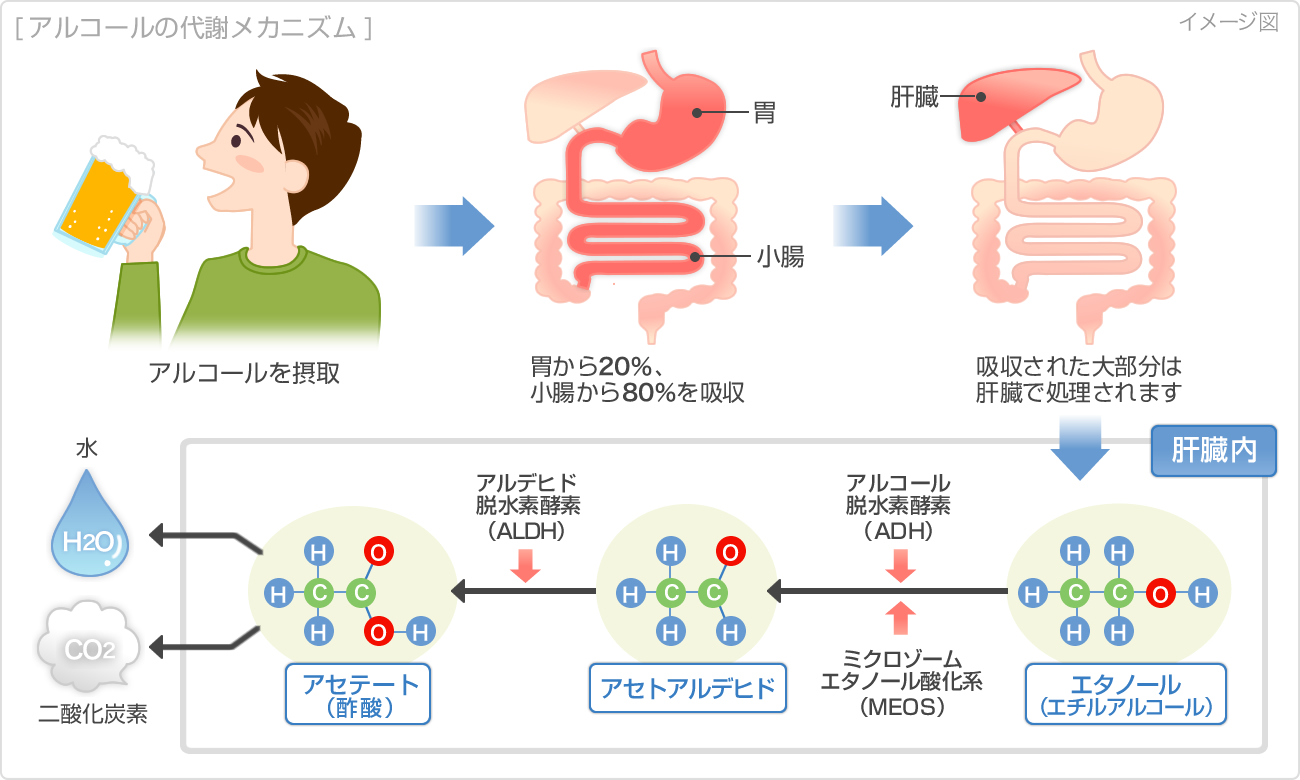

アルコールは肝臓で代謝されます。肝臓に入るとまず、酵素などの働きで、アセトアルデヒドという物質に分解され、さらにアセテート(酢酸)に分解されます。アセテート(酢酸)は血液にのって全身を回りながら、筋肉や脂肪組織で水と二酸化炭素に分解され、吐く息や汗、尿としてからだの外に排出されます。

アルコールの代謝メカニズム

二日酔いの原因はまだはっきりわかっていない

二日酔いはアルコールが体内で分解されてできるアセトアルデヒドによって引き起こされるものと考えられてきました。しかし、二日酔いの人の血液を調べてもアセトアルデヒドは検出されないことが多く、アセトアルデヒドだけでは二日酔いのメカニズムを説明できないことがわかってきました。

現在では、アセトアルデヒドのほか、ホルモン分泌の変化による脱水や低血糖、体内の電解質バランスの崩れ、体内の炎症反応、お酒に含まれる不純物などさまざまな要因が二日酔いの原因の候補として考えられています。原因が一つに特定できないからこそ、「飲みすぎないこと」が最も確実な二日酔い対策といえるでしょう。

二日酔いで頭痛が起こるのはなぜ?

二日酔いのときに起こる頭痛も、はっきりとした原因はわかっていません。アセトアルデヒドのほか、ホルモン分泌の変化による脱水や低血糖、体内の電解質バランスの崩れなどさまざまな要因が関わっている可能性が考えられます。

例えば、アルコールは尿量を少なくするホルモンの分泌を抑えるとされています。そのためお酒を飲むと尿の量が増えて、脱水状態につながり、二日酔いの頭痛やそのほかの症状を引き起こすと考えられています。

二日酔い対策をサポート

![第一三共胃腸薬グリーン錠[第2類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_ds_ichoyaku_green_tab.jpg)

![ガスター10[第1類医薬品]](/health/assets/imgs/thumb/thumb_gaster.jpg)